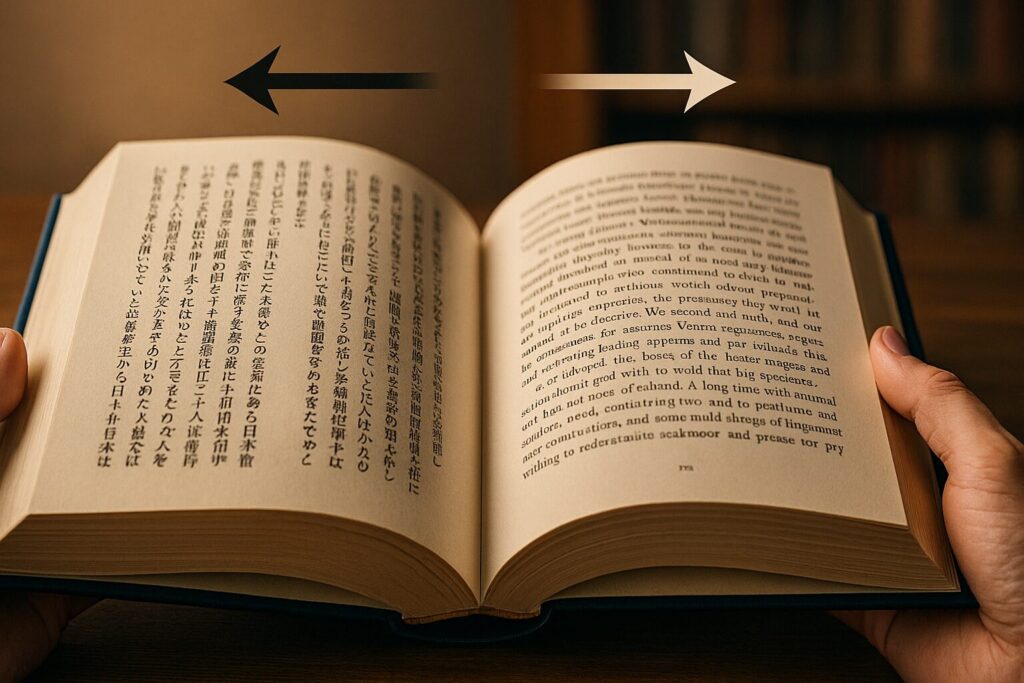

【本の開き方で見える文化の設計図】日本と世界の「読む作法」

はじめに

📖 本を開くとき、あなたの手はどちらに動きますか?

右へ、それとも左へ?

──その“めくる方向”には、単なる習慣では語れない、複数の要素が織り込まれています。

たとえば日本の小説や漫画は右開き、西洋の書籍は左開き。

この見過ごされがちな差異のなかには、書字文化や印刷技術の発展、社会制度の形成といった、長い時間をかけて築かれた背景が潜んでいます。

本稿では、「なぜ本の開き方は異なるのか?」という問いから出発し、文字の流れや印刷のかたち、そして制度の在り方が、読書体験のかたちをどう形づくってきたのかを紐解いていきます。

※本記事はエンターテインメント目的で制作されています。

📌「右開き」と「左開き」

読書スタイルの分かれ道

書籍の開き方は、ただのレイアウトではありません。

実は、文字の「流れ」によって決定されているのです。

- 📘 右開き(右綴じ)

- 背表紙が右、ページは右から左へ。

- 代表例:日本の漫画、縦書きの小説、和綴じ本

- 📗 左開き(左綴じ)

- 背表紙が左、ページは左から右へ。

- 代表例:英語の教科書、洋書、理工系資料

💡 「どこから書くか」は「どこから読むか」を決める。

この構造が、世界各地の“読む作法”を形づくっています。

📚 第1章:なぜ日本は右開きなのか

巻物から始まる“読む動線”の美学

「右開き」は、日本の読書文化における独特な様式美であり、その起源は古代の巻物にまで遡ります。

ただの習慣ではなく、書字構造と視線の動きが生んだ、極めて理にかなった設計です。

- 📜 奈良〜江戸時代:巻物と和本の時代

- 日本語は縦書きが基本。文字は上から下、そして列は右から左へと進みます。

- 巻物を右から左へ繰り出す動作、和本の綴じ位置も、この構造に忠実に従いました。

- 結果として、右開き=自然な読み方として広く定着したのです。

- 📕 明治〜大正時代:横書き文化の到来

- 欧米から横書き文化が入り始め、科学書や語学教材などでは左開きも登場。

- しかし文学や新聞は依然として縦書き優勢。右開き文化は生活のなかに根強く残存していました。

- 📘 戦後以降:制度としての左横書き導入

- 1952年、政府が公用文における「左横書き」原則を通達。

- 教科書や行政文書などが一斉に左開きへと転換され、左開きが制度化されていきます。

🧠 書き手の手の動きと読み手の視線が自然に合致する。

この視線の“導線”こそが、日本における開き方の基本構造であり、そこには文化としての合理が息づいています。

🌍 第2章:左から読む、その必然

西洋に根づく“左開き”という文化設計

西洋では、なぜ本は左から開くのか?

──その答えは、言語構造から印刷技術、そして身体の使い方にまで及びます。

📝 言語の流れに従う、ページの流れ

- 西洋のアルファベットは左から右へと進むため、ページも自然と左から右へめくられるようになりました。

- この“読む動線”が、左開き文化を定着させるベースとなったのです。

🖨 印刷と製本が整えたレイアウトの標準化

- 活版印刷の普及により、ページ番号や章立ての構成が「奇数ページ=右、偶数ページ=左」に整理。

- 本という媒体に“構造美”が生まれ、左綴じの効率性が高まりました。

✍️ 身体と道具の自然な一致

- 右利きの書き手が、インクで手を汚さず書けるように左から右へ文字を進める。

- 書きやすさと読みやすさ、そして道具(ペンや活字)の都合が絶妙に絡み合い、左開き文化が根づいていきます。

💡 左開きは、文化と機能が調和した“読みのインフラ”。

ただの形式ではなく、「読むこと」に最適化された進化のひとつなのです。

🕌 第3章:右開きは日本だけじゃない

アラビア語・ヘブライ語の“読む作法”

「右開き=日本文化」と思いがちですが、実は世界にはもう一つ、右開きを日常とする文字体系が存在します。

🌍 アラビア語とヘブライ語の共通点

- これらの言語は、横書きであっても文字が右から左へ進みます。

- そのため、本も右から開く方が自然で、文化的にも機能的にも一貫しています。

🔨 道具と身体が決めた“流れ”の方向

- 一説によると、古代の石板に刻字する際、右利きの人はノミを右手に持ち、左手で板を支えました。

- この構造では、右から左に進むほうが作業しやすく、やがて書字方向の習慣として定着していったのです。

📚 「書く向き」が「読む設計」を決める

読み方は、その社会の身体感覚と道具、そして歴史が織りなす文化の一部。

右開きは日本に限らず、世界各地の“読む作法”に息づいているのです。

🔍 第4章:どうして日本は“左開き”になったのか?

3つの転換点から読み解く

かつての日本では、巻物から和綴じ本に至るまで右開きが常識でした。

しかし、ある時期を境に左開きが主流へと切り替わっていきます。

その背景には、3つの決定的な転換点がありました。

- 🌐 欧米スタンダードとの接続

- 明治以降、科学や語学教育が急速に拡大し、横書きの資料が増加しました。

- 左から右へ読む欧米式に合わせ、左開きが自然な形式として導入されていきます。

- 🖨 印刷と機械の論理

- 活版印刷やタイプライター、のちのワープロなどは、すべて横書き前提で設計されていました。

- 文字の流れに対して綴じが左にあるほうが、製本の整合性も良く、効率的で合理的だったのです。

- 🏛 制度化された“読む順番”

- 1952年、GHQの指導を背景に、日本政府は公文書の左横書き原則を明文化。

- これを機に、学校教育や行政文書などで左開きが事実上の標準となりました。

📚 ただし、物語の余韻や構成にこだわる小説や漫画といったジャンルでは、現在でも右開きが支持され続けています。

文化が変わったのではなく、機能が変化に追いついた──。

左開きの定着は、読み手の動線に最適化された“制度と技術の合意”といえるのかもしれません。

📖 第5章:読書体験は“どこからめくるか”で変わる

読書の世界では、ページをめくる方向ひとつで、物語の感じ方が驚くほど変化します。

特にマンガや絵本といったビジュアル主体のジャンルでは、開き方の設計が物語の“演出装置”ともいえるのです。

- 🔁 左開きに変更してしまうと、コマの流れや視線誘導が崩れ、物語のリズムや“オチ”がズレてしまうことも。

- 🌍 こうした影響を避けるため、近年では海外翻訳版でもオリジナル通りの右開きを採用するケースが増えています。

📱 デジタル分野でもそのこだわりは続き、右から左へのスワイプが標準動作。読者の視線と物語の進行が一致する設計が保たれています。

👁🗨 言い換えれば、「どちらから開くか」は、読者の感情やテンポ、集中力にまで影響を与える“読書の設計思想”なのです。

🚀 第6章:スクロールで読む時代へ

変わる読書のリズム

スマートフォンとタブレットが当たり前になった今、私たちの読書スタイルも大きく様変わりしました。

📲 Web小説や縦スクロールマンガでは、もはや「ページをめくる」という動作すら存在しません。

読書は、指先で“流す”ものへと進化したのです。

しかし、それでもなお──

紙のページをめくる体験には、視覚と触覚、そして物語の“間”を演出するリズムが宿っています。

- 🎨 右開きの本は、物語に静かな余韻を与え、感情の深まりを促します。

- 💼 一方、左開きの構成は情報をスピーディに処理したい実用的な読み物に最適です。

🧭 今や私たちは、読む目的やジャンルによって「どちらから開くか」を自由に選べる時代にいます。

読書の“開き方”は、もはや一つのスタイルに縛られるものではなく、読者の意図とメディア環境に応じた、多様な表現のひとつとなりつつあります。

💬 最後に

ページをめくる、その手に文化が宿る

「右から読むか、左から読むか?」

──そんなささやかな選択の裏側には、実は数千年の知と制度の積層があります。

🧠 書字の方向性、製本の技術、教育制度、さらには日々の読書習慣──。

どれひとつ取っても、私たちの「読むという行為」をかたちづくる見えない設計図です。

📖 次に本を手に取るとき、ページをめくるその一瞬に、ほんの少しの意識を向けてみてください。

その動作は、あなた自身が属する言語や社会の文化的背景と静かに共鳴しています。

そしてそれこそが、本という媒体が持つ最大の魅力──

「読むことは、文化と歴史を指先でなぞること」なのかもしれません。

4コマ漫画「読む方向、どっちから?」