【なぜ右回し?】ボルトとナットに隠された“人類のクセ”

はじめに

🔧ネジを締めるとき、自然と右に回していませんか?

それって実は、人類の進化と密接につながっているんです。

一見当たり前に思える「右回しで締める」という行為。

しかしその裏には、私たちの体の構造や脳のクセ、さらに国際規格まで巻き込んだ、驚くほど奥深い理由が隠されています。

この記事では、「なぜ右回りなのか?」という素朴な疑問から始まり、7つの切り口でネジの“回転方向”を徹底解剖。

読めばきっと、あなたの中の“常識”が一回転します。

ネジを締めるだけで、世界と人間の歴史が見えてくる。

そんな面白さをぜひ体験してください。

※本記事はエンターテインメント目的で制作されています。

✅【1】右に回すと“しっくり”くる?

それは気のせいじゃない!

🧠 実は、世界の約7〜9割の人が右利き。

つまり、道具の設計も自然と“右利き仕様”が基本になります。

👋 右回し(時計回り)が心地よく感じる理由は?

- 手首を外側にひねる動き(supination)が安定して強い

- 肘や肩に余計な負担がかからず、スムーズに力が入る

💡 この“右回しの快適さ”は、単なる慣れではなく、人間工学に基づいた設計原則にほかなりません。

🔧 ドライバーでもペットボトルでも、右に回すときの“自然さ”を感じてみてください。

まさに体が覚えている感覚。

📌 右回りネジは、人間の体の動きとピタリと噛み合う“合理の結晶”だったのです。

✅【2】ネジの回転

進化の記憶が刻まれている?

🦴 およそ180万年前──

最古の人類の一種、ホモ・ハビリスの化石には「右手優位」の使用痕が残っていました。

🧠 この現象は、脳の構造とも深く関係しています。

左脳が言語と運動制御を司るため、右手の使用が自然に優位となり、人類全体に“右利き文化”が根付いていきました。

🔁 その流れは道具の使い方にも表れ、ハンマーも、包丁も、そしてネジも「右手で扱うこと」が前提に設計されるようになったのです。

⚙️ ネジや工具が右手の動作にフィットするよう作られ、結果として“右回し”が「正しい方向」として文化的に固定されていきました。

🧬 つまり、私たちがネジを右に回すというごく日常的な動作の中には、人類の進化と脳の仕組みが深く関わっているのです。

まさに、ネジの巻き方向には“人間という種の記憶”が宿っているのかもしれません。

✅【3】世界の工業をひとつにした

ネジの“右回り”を統一

📜 紀元前。

古代ギリシャの哲学者アルキタスが、螺旋という概念を工学的に活用する方法として「ネジの原理」をひらめきました。

まさに“回して締める”という発想のはじまりです。

⚒️ しかし、中世ヨーロッパではネジは高級品。

すべて手作業で削り出され、サイズも規格もバラバラ。

つまり“交換できない”道具でした。

🔧 そんな混沌に秩序をもたらしたのが、1841年のジョセフ・ホイットワース。

彼は世界で初めてネジ山の角度やピッチを統一し、「ウィットねじ規格」を発表します。

🧩 この規格化によって、ネジの部品は“誰が作っても組み合う”という画期的な変化を遂げました。

さらにアメリカのウィリアム・セラーズが改良を加え、60度のねじ山を標準化。

この動きが「右回りネジの世界統一」を決定づけたのです。

🌐 規格が揃えば、部品も流通もスムーズに。

つまり、右回りネジは「世界の工場をつなぐ共通語」になったというわけです。

📦 どこで作っても、どこで締めても、しっかり噛み合う。

そんな安心の裏には、標準化という地味だけど偉大な発明があったのです。

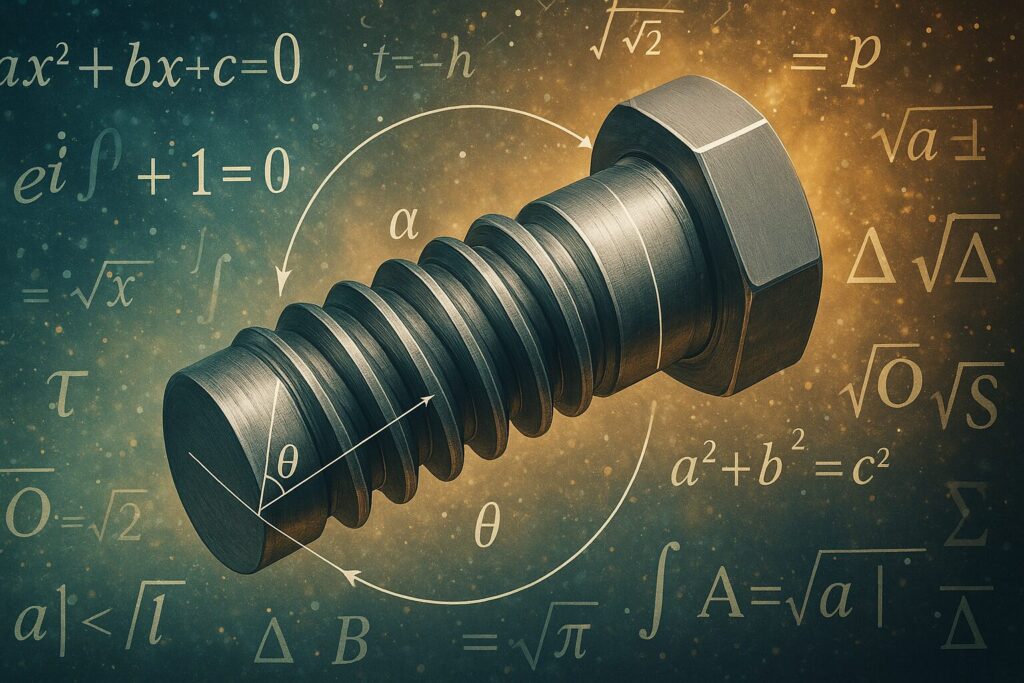

✅【4】ネジには“螺旋の知恵”が詰まっている

まさに物理の芸術品

🔩 ネジは一見するとただの金属の棒。

でもその形状は、物理のロジックと人類の知恵が緻密に絡み合った結晶です。

🌀 ネジ山は、実は“超小型の螺旋スロープ”。

回転することでこの斜面が軸方向の力を生み出し、対象物をギュッと締めつけます。

📐 ここで重要なのが「リード角」と「摩擦角」の関係。

- リード角が摩擦角より小さいことで、ネジは自然に緩まず、がっちり止まる

- つまり、締めた瞬間に“自己ロック”するよう設計されているのです

⚠️ ネジが勝手に外れないのは偶然ではなく、数値に裏打ちされた物理的な必然なのです。

🧪 わずか数センチの金属に、摩擦・角度・ねじれのバランスを最適化した“力の変換装置”が内蔵されている

──そう考えると、ネジ1本すら見方が変わってきませんか?

✅【5】逆ネジの逆襲

“左ネジ”が命を守る瞬間

🔄 世の中は右回りが基本。

でも、そんなルールが通じない場面もある。

それが「左ネジ(逆ネジ)」の出番です。

普通とは逆に回すこのネジ、実は“命を守る仕掛け”として多くの現場に潜んでいます。

💡 代表例

- 🚲 自転車の左ペダル

ペダルが回転する力で緩んでしまうのを防ぐため、あえて逆方向に締まるよう設計。 - 🌬️ 扇風機の羽根

回転方向に連動して自然に締まり続けるように逆ネジを採用。 - 🔥 ガス溶接のアセチレンホース

酸素ホースとの誤接続を防ぐため、左右でネジ方向をあえて変えて安全性を確保。

📏 つまり、右回りが常識であるからこそ、“例外”としての左ネジが圧倒的に目立つ。

そしてその存在意義は、ただの構造ではなく、安全設計の最後の砦ともいえるのです。

🛠️ 普段は目立たない逆ネジ。

でもその一本が、事故を未然に防ぎ、現場の安全を静かに守っている──

そんな“縁の下のヒーロー”に、あなたも少し敬意を払いたくなりませんか?

✅【6】右回りが“世界共通語”になった日

🌐 1953年、ある一つの決断が世界の工業の歯車を揃えました

──それが「ISOメートルねじ」の国際標準化です。

🔩 この規格によって、ねじ山の形状や寸法、回転方向までもがグローバルに統一。

右に回せば締まる、それが地球規模の共通ルールとなったのです。

🧰 これにより、どこの国で作った部品も、別の国の工場でそのまま使えるように。

メーカーは共通規格に合わせて設計・製造し、

🚚 部品の組立、修理、流通に至るまでがシームレスに。

📦 「右に回せばOK」というたったひとつのルールが、あらゆる国の工場をつなぎ、モノづくりの世界を一気に効率化したのです。

🏭 右ネジは単なる道具ではありません。

それは“標準化の旗印”であり、世界を動かす最小単位のエンジンなのです。

✅【7】右巻きは、自然界の“デフォルト設定”?

🧬 私たちの体の設計図──DNA。

その二重らせん構造は、なんと右巻き。

自然が選んだ“標準仕様”は、すでに細胞レベルで決まっていたのかもしれません。

🐌 カタツムリも約9割が右巻きの殻を持ち、逆巻きはレアキャラ扱い。

進化の過程で右回りが圧倒的に生き残ってきた証です。

🌿 さらに、ツル植物の多くも右巻きで支柱を登ります。

これは成長と重力、日光の方向など、さまざまな要因とのバランスをとった“最適解”だったのかもしれません。

🔎 こうしてみると、「右巻き」はただの偶然ではなく、自然界全体が好んで採用してきた“機能美”の一形態とも言えるでしょう。

💭 ネジの右回りもまた、人間が自然界のロジックを借りた結果なのかもしれません。

自然が選び、人間が応えた──

そんな壮大なストーリーが、たった一本のネジに宿っているのです。

最後に

ネジ1本に、世界の論理と歴史が詰まっている

✔️ なぜ右回し?──それは右利きという“人類の多数派”に最適だったから。

✔️ ホモ・ハビリスから続く進化の流れが、無意識に右回しを選んできたから。

✔️ 国境を越えた規格統一が、世界の工業をつなぐ共通言語にしたから。

✔️ 数学と物理の計算が、“緩まないネジ”という構造を作り出したから。

✔️ DNAやカタツムリが証明するように、自然界も右巻きを選び続けてきたから。

🔧 ネジの回転方向。

それは“たかが向き”ではなく、人類と自然が選び取ってきた「最適解」なのです。

🪛 だからこそ、あなたが次にネジを締めるその瞬間に、ほんの少しだけ思い出してみてください。

目立たないけれど、そこには「文明の知恵と自然の秩序」が、しっかり噛み合っているのです。

4コマ漫画「逆のススメ」