剣より鍋!?中世兵士の“戦わない装備”が主役だった話

はじめに

「戦場で一番大事なのは剣?…いいえ、それより“鍋”でした」

甲冑の下に隠された、兵士たちのリアルな“暮らし”をご存知ですか?

🎯 知られざる中世兵士のリアル遠征生活

戦う時間はたったの1割!?

中世の兵士と聞いて「戦い」に明け暮れる姿を思い浮かべたあなた、実はそれ、全体のたった10%です。

残りの90%はというと──

「寒さを凌ぐ」

「食べ物を確保する」

「疲労に耐える」といった、ひたすら“生き延びる”ための時間だったのです。

剣を振るう前に、鍋を握れ。鎧を着る前に、毛布を抱け。

この記事では、そんな中世兵士の知られざるリアルに切り込みます。

「戦う人」ではなく、「暮らす人」としての兵士像を、ぜひ覗いてみてください。

※本記事はエンターテインメント目的で制作されています。

⚔️ 剣より重視された“戦わない装備”の真価とは?

中世兵士の装備と聞いてまず思い浮かぶのは剣や盾かもしれません。

ですが、実際の戦場で本当に機能していたのは「戦うための道具」ではなく、「戦わずして勝つための装備」でした。

- 剣:騎士の誇りを象徴する存在。

家紋やモットーが刻まれた剣は、戦場で振るわれることよりも、携えることで「自分は戦士だ」と誇示するためのアイテムでした。

その重厚な造りと装飾性は、相手に「格の違い」を見せつけるための演出でもあったのです。 - ランス:一撃必殺の突撃兵器。

特に騎馬戦において、その威圧感は「来る前から勝っている」印象を与えました。

敵の隊列に突っ込むだけで崩壊を招くため、実際に当たらなくても意味があったのです。 - クロスボウ・弓矢:農民でも扱えるシンプルな武器。

距離を取って敵を制圧できるこの装備は、殺傷力というより“威嚇力”の側面でも優れていました。

見えない矢が飛んでくる恐怖は、士気を確実に下げるのです。 - 鎖帷子・プレートアーマー:金属製の防具は、その重さ以上に「撃たれても死なない」という安心感を与え、着ること自体が精神的な防壁になったといわれます。

プレートアーマーのきらびやかさは敵に威圧感を与える一方で、着る側にとっては「自分は守られている」という心理的バリアになりました。 - 盾:単なる防御装備ではなく、「私はこの家の者」「この紋章の下にいる」という社会的証明でもありました。

戦場は、まず“見た目”での駆け引きから始まっていたのです。

盾に描かれた家紋や文様は、視覚情報として瞬時に相手に伝わり、「この相手は手ごわい」と感じさせることも。

🧠 見た目は情報戦。装備の第一印象が勝負を決めることもあった!

4コマ漫画「遠征装備チェック」

🧥寒さと飢えに勝つ!“暮らし装備”が命を守る

中世の兵士は、ただ剣を振るうだけの存在ではありませんでした。

日々の遠征生活で彼らが本当に頼りにしていたのは、「戦う道具」よりも「生き抜くための道具」だったのです。

- ギャンベソン:中綿入りの分厚い上着。

防具の下に着て衝撃を吸収しつつ、凍てつく風から身を守る防寒着でもありました。

これがなければ、どんな鎧も“冷えた鉄の罠”でしかありません。 - ブーツ:ぬかるんだ泥道や石畳を何日も歩くための頼れる相棒。

多くは革製で、防水処理がされていないものも多く、足を濡らさずに保つ工夫が必要でした。

中には予備の藁を詰める者もいたほどです。 - チュニック:日常着であり、身分証明でもありました。

色や模様、刺繍によって「誰の家に仕えているか」「どの部隊に属しているか」が一目でわかるように工夫されていました。 - 食器セット:金属製または木製の皿やスプーン、カップ。

食器がなければ、配給のスープすら受け取れません。

兵士たちはこれを腰にぶら下げ、どんな移動でも忘れず携行していました。 - 寝具:野営地では、硬い地面の上に毛布一枚が命の差を生むことも。

枕がわりの袋にはパンや衣類を詰めて工夫し、寒さを凌いでいました。

暖を取れるかどうかが、翌日の“生存率”を左右したのです。

⚠️ 剣よりも、体温を守れ。風邪をひけば、戦う前に終わる!

🔧命を守る“道具セット”ベスト5

剣や鎧が華やかに見える一方で、実際の戦場ではもっと地味で実用的な道具が命を救っていました。

生き延びるために、兵士たちが本当に信頼していた“影のヒーロー”たちを紹介します。

- 小型斧:薪割りから簡単な木工、テントの支柱作り、さらには武器や荷車の修理まで──戦場におけるマルチツール。

斧の切れ味ひとつで、夜を寒さなく越せるかが決まりました。 - ナイフ:包丁代わりに野菜を切り、布を裂いて止血し、敵に襲われた時には最後の武器になる。

小さな刃に詰まったサバイバルの知恵は計り知れません。 - 火打石&火打金:マッチもライターもない時代、火を起こせるかどうかは命をつなげるかどうかの分かれ目。

火打石の音が響けば、兵士たちはホッと胸をなでおろしたといいます。 - 水筒:革製や金属製の容器に、命を繋ぐ一杯の水。

泥水を濾したり、雪を溶かしたりする工夫が命を救いました。

中にはハーブを入れて浄化効果を狙う者も。 - 鉄鍋:煮る・焼く・湯を沸かす──。

このひとつで何役もこなす万能調理器具。

仲間と鍋を囲みながら食べた温かいスープは、栄養補給だけでなく心を癒やす“戦場のごちそう”でした。

🔥 火を起こせる者は、文字通り“部隊のヒーロー”。

その技術ひとつで、生き残れるかどうかが変わったのです。

🧭装備は全てが見える履歴書

装備は語る!地位・出身・時代がすべて見える“動く履歴書”

中世ヨーロッパの戦場で、兵士の装備は単なる防具ではありませんでした。

それは、まさに「その人がどこから来て、誰に仕えていて、どんな時代を生きているのか」を物語る“動く履歴書”だったのです。

- 騎士:ギラリと光るフルプレートアーマーに、家紋入りの盾、そして装飾された剣。

さらに馬まで持てば、まさに一目で「貴族」と分かる豪華装備。装備そのものが威厳の象徴でした。 - 歩兵:布や革製の実用重視な防具。槍と丸盾を持つその姿は、農民上がりの兵士や傭兵に多く見られました。

動きやすさとコスパ重視の現場仕様。 - 北欧圏:分厚い毛皮やウールのクローク、防寒に特化した装い。

寒冷地での遠征に耐えるため、見た目より“あたたかさ”が最優先でした。 - 南欧圏:通気性を重視した軽装で、重ね着よりも日除け対策が重要。

陽光に焼かれる戦場では、動きやすさと涼しさが命を守る鍵となりました。 - 火器時代:火縄銃の普及により、もはや重装備では対応できない時代に。

板金鎧は徐々に姿を消し、軽快な服装+火器という“撃って逃げる”スタイルが主流となっていきました。

💬 装備は名刺であり、履歴書であり、時には生存戦略そのもの。

見れば地位も文化も、時代の風も伝わってきたのです。

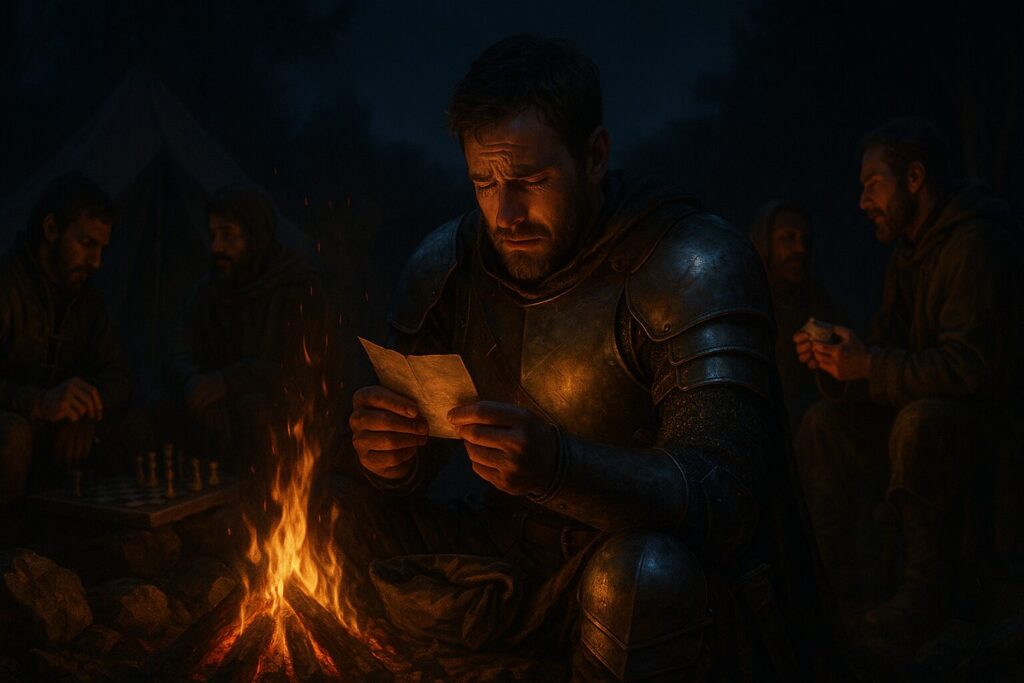

❤️鉄の中に息づく、“人間”という名のぬくもり

剣と盾の影で、兵士たちが最後まで手放さなかったもの。

それは「人間らしさ」でした。

- 共食:兵士同士がパンをちぎって分け合い、煮込み鍋を囲む。

その湯気は、寒さだけでなく孤独も和らげてくれました。

食事は“栄養補給”ではなく“心の補給”だったのです。 - 薬草と応急手当:軍医がいない小隊では、植物の知識を持つ兵士がヒーローに。葉を煎じて飲ませ、裂いた布で止血する──。

その行為はまさに“戦場の手当て人”。 - 信仰と祈り:首から下げた十字のお守り、刻まれた石、家族の名前を彫った小木片。

それらは、矢が飛び交う中でも心の平穏を保つ“最後の盾”でした。 - 遊び道具:骨で作ったサイコロ、木彫りのチェス、石を投げるだけの簡単なゲーム。

笑いがこぼれるひとときは、戦争の只中で“人間”を取り戻す時間でした。 - 手紙と再会の希望:家族から届く数行の手紙に涙をにじませながら、彼らは“帰る場所”を思い出す。

誰かのために生き残る。それが、最強のモチベーションになっていたのです。

📜 鉄の鎧で守っていたのは、命だけじゃない。

“人としての心”こそ、彼らが本当に守りたかったものだったのです。

🧠 最後に

剣じゃない、“生きるための装備”が彼らの武器だった

中世の戦場で、真に兵士を支えていたのは、鋭い刃や重厚な鎧ではありませんでした。

彼らの命を守り、日々をつなぎ止めていたのは、濡れた地面に敷く毛布であり、凍えた手を温める火打石であり、空腹を癒す鍋のスープでした。

“生き延びる”という最前線において、ブーツもナイフも、寝袋もカップも、すべてが“命の装備”だったのです。

彼らは戦士である前に、人として生き抜こうとした──。

その姿勢こそ、今を生きる私たちにも深く響きます。

鉄の鎧が守っていたのは、命だけじゃない。

その中に宿っていた「生きようとする意思」こそ、最大の武器だったのです。