幕間の光と影【ショートストーリー】

夢見る舞台

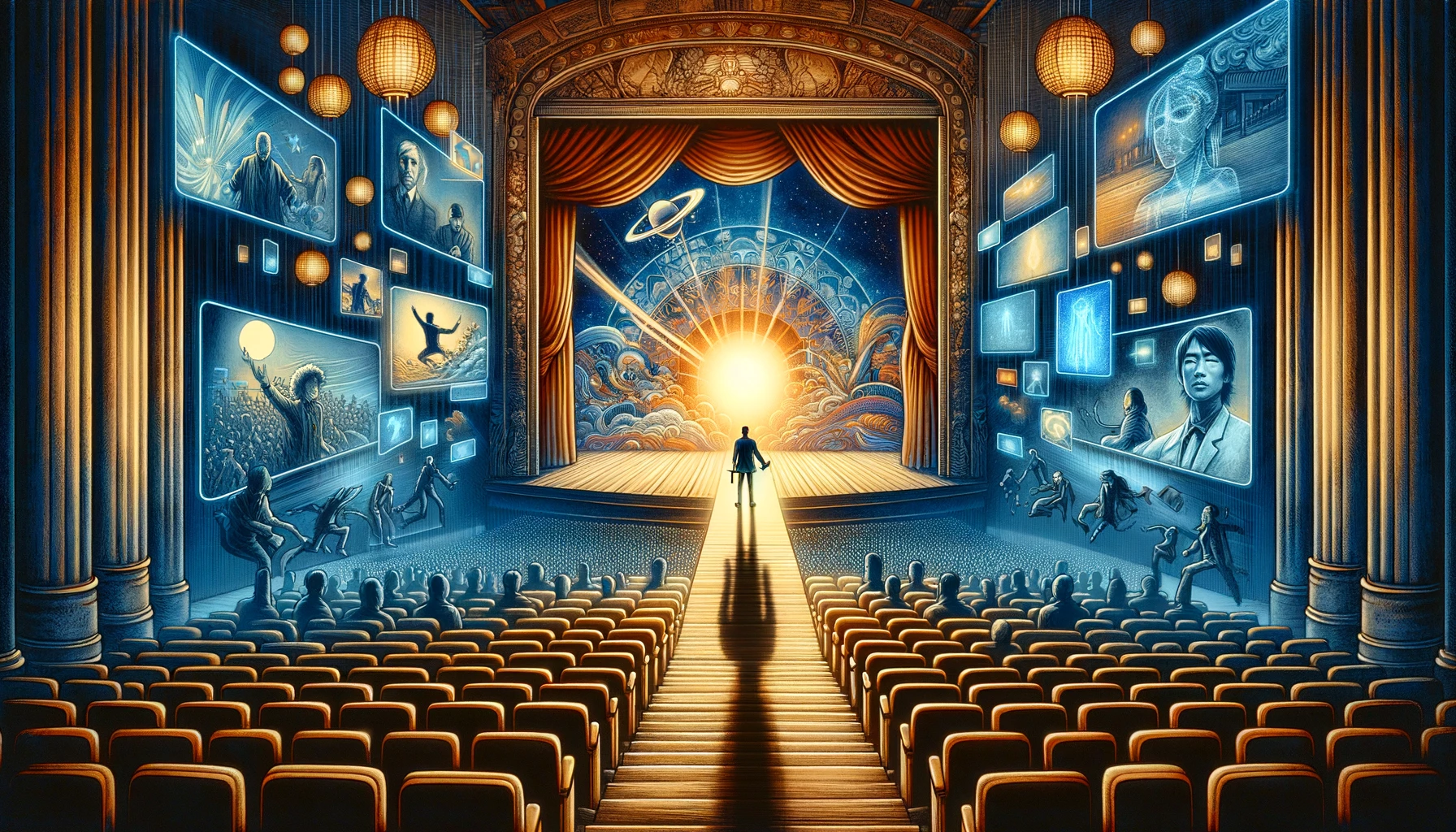

夜は更け、劇場の大ホールは静寂に包まれていた。

ただ一人、伊藤太一(イトウタイチ)が客席に腰掛け、舞台を見つめている。

彼の目には、誰もが見逃すような無数の可能性が映っていた。

手元のノートには、熱のこもった文字がびっしりと記されており、時折、彼の手がページを繰り、新たなアイデアを加える。

太一の心は、動画配信サイトを活用した、まったく新しい形の舞台演出に向けて躍動していた。

「リアルとデジタルの融合……これができれば、観客はもう、ただの観客ではいられなくなる」

太一はそうつぶやきながら、劇場の空席をひとつひとつ見渡す。

各席が異なる視点からこの新しい舞台を体験することを想像して、彼の表情は一層生き生きとしたものになる。

この革命的なアイデアは、観客をただの受け手ではなく、演出の一部に変える。

彼らが自分のスマートフォンを通じて舞台に参加し、その瞬間瞬間を共有することで、舞台芸術の新たな地平を開くのだ。

しかし、太一の前には数多くの挑戦が待ち構えていた。

新しい技術を舞台に取り入れること、そして何より、この大胆なアイデアを理解し、共に歩んでくれる仲間を見つけ出すこと。

彼はノートを閉じ、深呼吸をする。

明日からの戦いに備えて、一時の静けさを楽しんだ。

太一の目には決意が宿り、劇場の空席にはすでに、未来の拍手が響いているようだった。

この夜、太一はただの舞台監督ではなく、新しい舞台芸術の先駆者としての第一歩を踏み出した。

彼の夢と情熱は、やがて数多くの人々を巻き込む大きな波を生み出そうとしていた。

共鳴する創造

脚本のページが風に舞い、劇場のリハーサル室は創造の熱気で満たされていた。

伊藤太一は、宮本麗子(ミヤモトレイコ)と佐々木健(ササキケン)と共に、舞台の中心で熱心に議論を交わしていた。

彼らの前に広がるのは、まだ生まれたばかりの革新的な演出の模型――リアルとデジタルが融合する新時代の舞台だ。

「麗子さん、あなたの演じるキャラクターは、まさにこの舞台の心臓部。オンラインの観客との対話を通じて、物語を紡ぎ出していくんです」

麗子は、その言葉に目を輝かせながら、太一のビジョンを真摯に受け止めていた。

彼女の演技は、まるで画面を通じても感情が伝わるかのように繊細で、力強かった。

一方、健は舞台の側面に立ち、照明と映像の調整に没頭していた。

初めは太一の提案に懐疑的だった彼も、プロジェクトが進むにつれて、その可能性に目を見開いていく。

「太一くん、このLEDパネルの使い方、斬新だね。オンラインでの生中継と同期させることで、観客は自分たちが直接物語に関わっているような感覚を味わえるだろう」

太一は、健の言葉に心からの感謝を感じつつ、彼らが共に創り上げる舞台に対する信念を新たにした。

彼のアイデアは、徐々に現実のものとなり、それぞれの専門性が融合することで、未知の領域へと踏み出していた。

リハーサルは、太一の情熱とチームの協力によって、日々進化を遂げていった。

舞台装置とデジタル技術が組み合わさった複雑なセットアップは、見る者を魅了する未来の舞台芸術の形を予感させるものだった。

舞台上の麗子は、まるで別世界から来たかのように、その場に溶け込みながらも、観客を引き込んでいく。

太一、麗子、そして健。彼らはそれぞれが持つ才能と情熱を結集させ、一つの目標に向かって歩んでいた。

このプロジェクトは、ただの舞台を超えた、観客と直接対話し、彼らを物語の一部にする試みだった。太一の夢は、徐々に現実の形を取り始めていたのだ。

不安の前夜

公演の前夜、舞台裏の緊張はピークに達していた。

伊藤太一は、最終的な確認のために、ひとり劇場の深い闇に立っていた。

彼の心は希望と不安で交錯している。

この革新的なプロジェクトが成功するかどうか、その答えはもうすぐ明らかになる。

「これが通じるかな…。」

太一の囁きは、静かな劇場に吸い込まれていった。

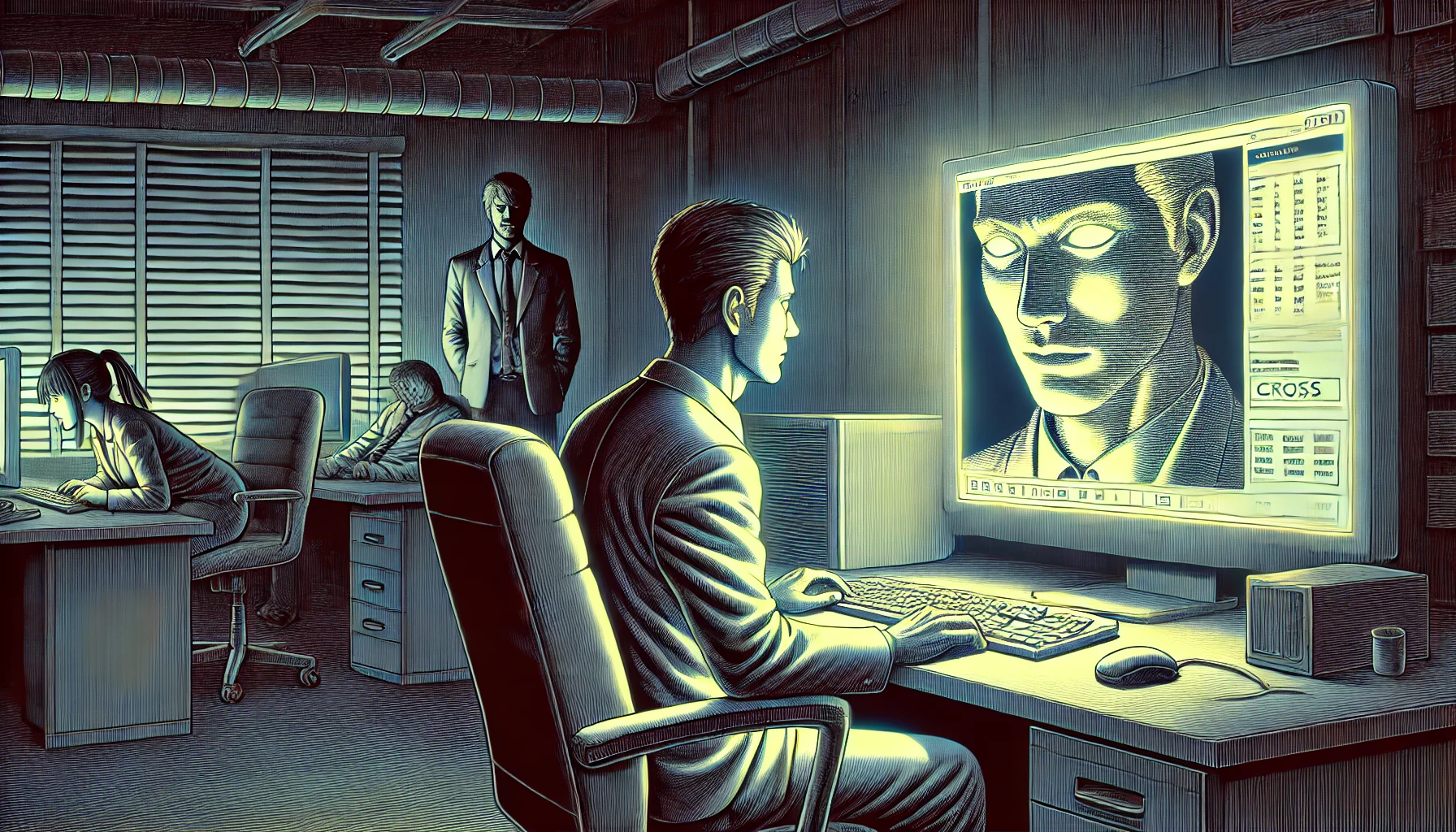

彼はスマートフォンを取り出し、ライブ配信のセットアップを最終確認した。

画面越しには、既にオンラインの観客が集まり始めている。

リアルタイムでの舞台とデジタルの融合は、彼の夢の最も重要な部分だった。

「太一さん、大丈夫ですよ。私たち、準備は万端ですから」

宮本麗子がやって来て、太一の不安を和らげるように言った。

彼女の言葉には、太一だけでなく、このプロジェクトに関わる全員の希望が込められていた。

佐々木健も、確認作業を終えて太一のもとに加わった。

彼は技術面での準備に自信を持っているようだったが、太一の緊張を感じ取り、肩を軽く叩いた。

「心配するな。俺たちの技術は世界一だ」

太一は彼らの励ましに感謝しつつも、心のどこかでプロジェクトの成否が自分のビジョンにかかっていることを痛感していた。

彼は深呼吸をし、劇場の空席に目を向けた。

明日、この席が埋まり、オンラインとオフラインの観客が一体となる瞬間を想像すると、不安よりもわくわくする気持ちが勝ってきた。

この夜、太一は最後の確認を終え、静かに舞台を後にした。

彼の心には、不安と期待が交錯しながらも、明日への確固たる信念が灯っていた。

現実の幻影

カーテンコールの瞬間、劇場は拍手と歓声で満たされていた。

伊藤太一は舞台の端に立ち、心からの感謝を込めて深々と一礼した。

しかし、彼の心には、観客に明かすべき衝撃的な真実が重くのしかかっていた。

「皆様、本日は私たちの公演にお越しいただき、誠にありがとうございます。ただ、皆様にお伝えしなければならないことがあります」

太一の声は、緊張と決意で震えていた。観客のざわめきが静まり、劇場には緊張が走った。

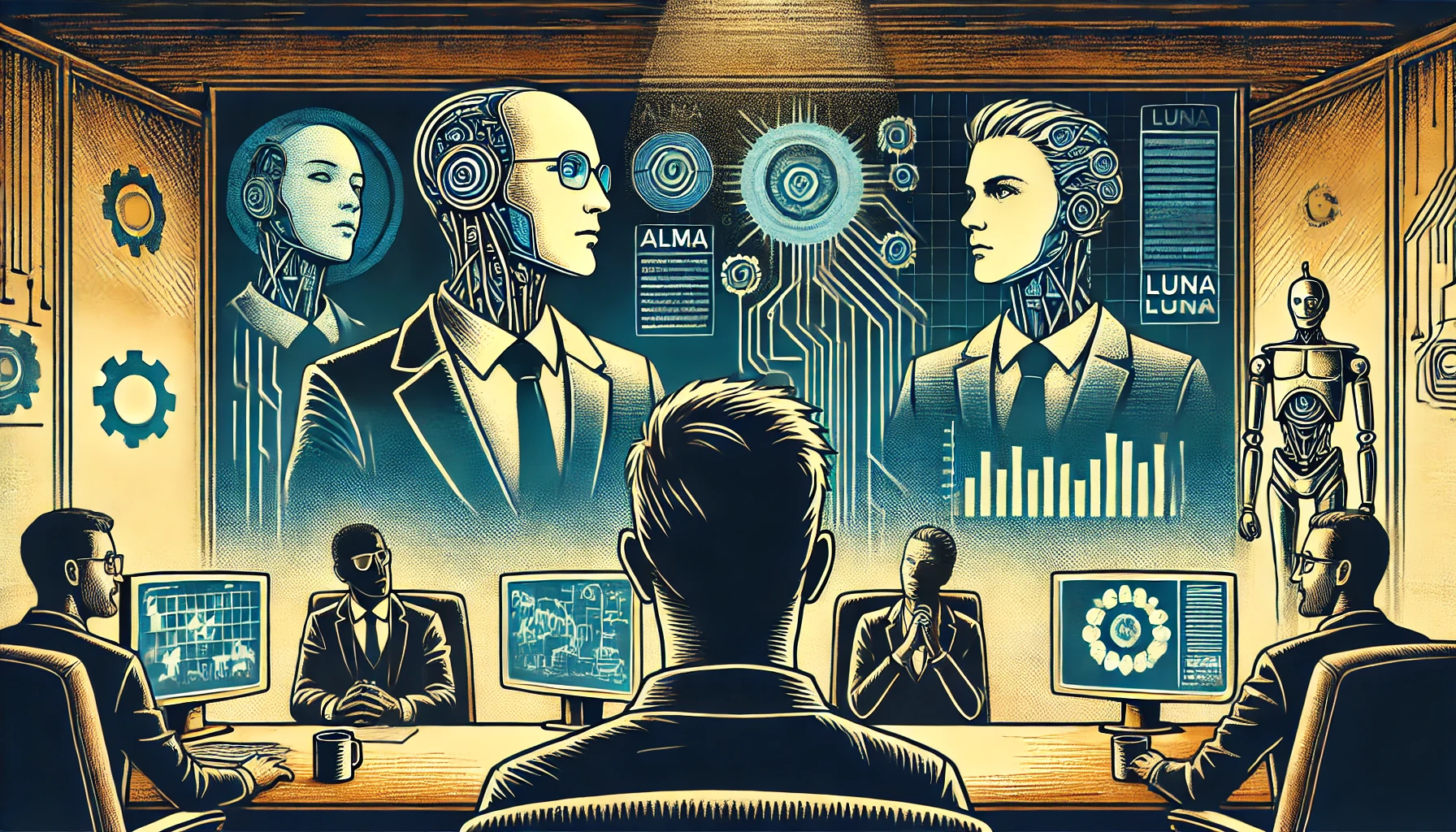

「本日の舞台演出は、全てデジタルで制作されたものであり、実際には舞台上には誰もいませんでした」

この言葉が劇場に響き渡ると、観客席からは信じられないという声や驚きの声が上がった。

スクリーンには、今まで舞台上にいたと思われていた役者たちが、別の場所で演技をしている様子が映し出されている。

実際には、彼らの演技はすべて事前に録画されたものであり、舞台技術を駆使してリアルタイムに見せかけていたのだ。

太一は静かに続けた。

「私たちの目的は、現実とデジタルの境界が曖昧になっている現代において、本当の”リアル”とは何か、その価値を問い直すことにありました。皆様が今日体験した”舞台”は、その一つの試みでした」

観客席からは様々な反応が返ってきた。

驚き、賞賛、そして混乱。しかし、太一が提起した問いかけは、観客一人ひとりの心に深く響いた。

公演後、劇場の外では、人々が今日の体験について様々な意見を交わしていた。

太一のプロジェクトは、たしかに観客に新たな体験を提供した。

しかし、それは同時に、デジタル時代における現実の感覚と、私たちが日常で何を大切にすべきかという問いを投げかけるものでもあった。

太一は舞台裏で、一人静かにその様子を眺めていた。

彼の目的は、観客に衝撃を与えることだけではなく、深い洞察と自問自答を促すことにあった。この夜、彼はそれを成し遂げたのだ。