無限のイマジネーション【ショートストーリー】

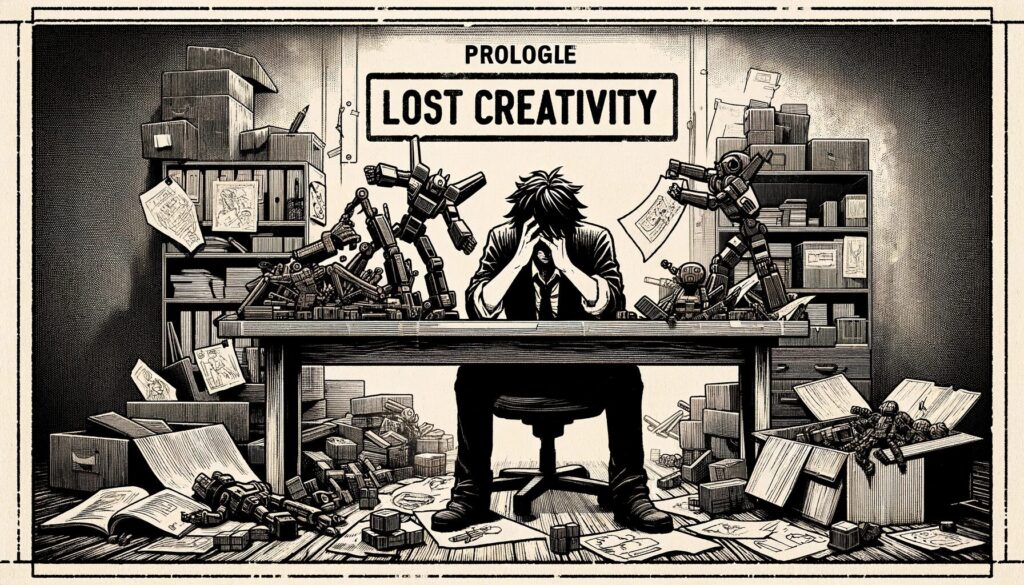

序章: 失われた創造力

アキラは自分の部屋の中央に鎮座する作業机に向かって座り、机の上に散乱する無数の玩具のプロトタイプとスケッチに視線を落とした。

彼の周りは、かつて彼が世に送り出したヒット商品の残骸で溢れていた。

しかし今、彼の前に広がるのは、市場の関心を一切引かない、色褪せたアイデアの山だった。

40代後半になるアキラは、業界では「玩具の魔術師」と称されるほどの才能を持っていた。

彼の創造した玩具は、子供たちはもちろん、大人たちの心をも捉え、彼の名を世界中に轟かせた。

だが、時は流れ、市場は変わり、アキラの中の創造の泉も、いつしか枯れ果てていた。

彼が新しいアイデアを求めて紙にペンを走らせても、出てくるのは過去の栄光を模倣したようなものばかり。

アキラは深くため息をつき、無力感に襲われる。

かつては夢中になってスケッチを重ね、プロトタイプを作り上げていたあの情熱が、今はどこにも見当たらない。

机の上のプロトタイプの一つに手を伸ばし、それを何度もひっくり返して眺める。

しかし、その玩具が何故市場で受け入れられなかったのか、答えはすぐには見つからなかった。

アキラは頭を抱え、ふと外を見る。

窓の外に広がるのは、変わらぬ街の景色。

しかし、そのどこにも彼の求めるインスピレーションの源はなかった。

「どうしたらいいんだろう…」

ぼそりと呟く声は、部屋の静寂に吸い込まれていく。

アキラの心は、かつてないほどの迷いに包まれていた。

彼には分かっていた。

このままでは、自分は再び前へ進むことはできないと。

しかし、その一歩をどう踏み出せばいいのか、その答えはどこにもなかった。

この時、アキラの創造力は完全に停止していた。

彼が必死に探し求める新しいインスピレーションの光は、まるで遠い星のように、手の届かない場所にあるように感じられた。

第一章: 純粋な想像力

春のある日、アキラのもとに予告もなく小さな訪問者たちがやってきた。

甥のタクミとその友達で、彼らの来訪はアキラにとって予期せぬ喜びだった。

彼らはまるで新しい風を運んできたかのように、アキラの静かな日常に活気を吹き込んだ。

タクミたちは、アキラの作業室を興味津々で見回し、そこら中に散らばっている玩具のプロトタイプに手を伸ばした。

しかし、彼らの関心は長くは続かない。

すぐに、彼らはアキラの家の中で「宝物」と名付けたありふれた物たち――空の箱、廃材、壊れた玩具の部品――で遊び始めた。

アキラは彼らが空の箱を宇宙船に見立て、廃材で作った仮面をつけて異星人になりきる様子を見ていた。

子どもたちの純粋な想像力に、彼はただ驚くばかりだった。

彼らにとって、どんなにささやかな物でも、新しい物語の扉を開く鍵になり得る。

それは、アキラが忘れかけていた創造の本質を思い出させてくれるものだった。

「おじさんも一緒に遊ぼうよ!」

タクミがアキラに手を差し伸べた。

少し戸惑いながらも、アキラは彼らとの遊びに加わった。

宇宙船の操縦士、時には異星人として。

久しぶりに、彼の心は子どもたちの笑顔と想像力によって軽やかになった。

その日、彼らが帰った後、アキラはひとりで作業室に残された。

机の上には、子どもたちが遊んでいた空の箱が放置されていた。

彼はその箱を手に取り、じっと見つめた。

そして、ふとした瞬間に、新しいアイデアが彼の心に閃いた。

「もしも…もしもこれが、ただの箱ではなく、無限の可能性を秘めた…」

アキラは紙にペンを走らせ始めた。

彼の頭の中でアイデアが膨らみ、形を成していく。

久しぶりに感じる創造の興奮。

子どもたちの純粋な想像力が、彼の中で新たな創造の火を灯したのだった。

この日を境に、アキラの創造活動に再び活気が戻る。

彼は、子どもたちとのひとときから得たインスピレーションを形にすることに夢中になった。

未来への第一歩が、予期せぬ小さな訪問者たちとの出会いから始まったのだった。

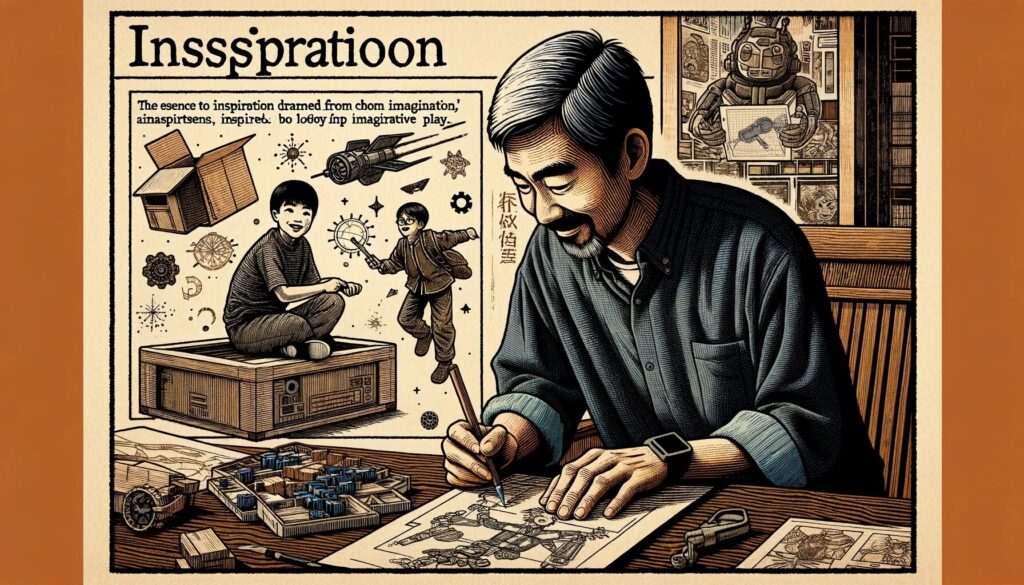

第二章: インスピレーション

子どもたちが帰った後の静けさの中で、アキラはふとした瞬間にインスピレーションを得た。

彼らの純粋な想像力から生まれる遊びが、アキラの心に新しい種を蒔いたのだ。

空の箱が宇宙船になり、廃材が異星人の仮面に変わる――これらは何ものにも代えがたい創造の瞬間であった。

アキラは自分の作業机に向かい、紙にペンを走らせ始めた。

彼の心の中で形を成し始めたのは、子どもたちが自らの想像力を駆使して遊べるような新しい玩具のアイデアだった。

彼は、玩具自体がストーリーや世界観を押し付けるのではなく、子どもたちがそれを使って自分だけの物語を紡ぎ出せるようなものを目指した。

アキラの頭の中でアイデアが膨らむにつれて、久しぶりに感じる創作の興奮が彼を包み込んだ。

彼は、玩具のプロトタイプを作り始め、試作品を試すたびに、さらに改善のアイデアが湧き上がってきた。

この過程の中で、アキラはかつての自分を取り戻し始めていることに気づいた。

創造性の枯渇を感じていた彼の心に、再び創作の炎が灯り始めたのだ。

この新しい玩具は、子どもたちが日常のありふれた物から無限の物語を生み出すことを促すものであった。

アキラはそれを「イマジネーション・ボックス」と名付けた。

箱の中には、さまざまな形状のブロックや色とりどりの布、絵の具セットなど、子どもたちの創造力を刺激するアイテムが詰められていた。

作業を進める中で、アキラの顔には久しぶりに笑みが浮かんだ。

彼は、この「イマジネーション・ボックス」が、子どもたちにとってただの玩具ではなく、彼らの創造力を育むためのツールになると確信していた。

アキラは夢中でアイデアを形にし、夜を徹して作業を続けた。

彼の心には、この玩具が子どもたちにどのような新しい世界を見せてくれるのか、わくわくするような期待で満ちていた。

アキラの創造活動は、純粋な想像力がどれほど強力な力を持っているかを再認識させるものだった。

彼は、子どもたちとのひとときから得たインスピレーションを形にすることに成功し、創造性の本質を見つめ直す旅を始めたのである。

第三章: 大ヒット

「イマジネーション・ボックス」の発売は、まるで夜明け前の静寂を破る一筋の光のようだった。

アキラが長い時間をかけて練り上げたこの玩具は、市場に出るやいなや、瞬く間に大ヒット商品となった。

子どもたちはもちろん、その親たちまでもがこの新しいコンセプトの玩具に夢中になった。

テレビや雑誌、ソーシャルメディアを通じて、「イマジネーション・ボックス」はたちまち全国にその名を轟かせた。

それはただの玩具ではなく、子どもたちの創造力を刺激し、無限の可能性を開花させる魔法の箱として讃えられた。

アキラは、自分の作ったものがこれほどまでに多くの人々に受け入れられるとは思ってもみなかった。

彼は、忘れかけていた成功の喜びと充実感に包まれた。

しかし、その成功の陰で、アキラは少しずつある事実に気づき始める。

市場の反応は圧倒的に好意的で、子どもたちも親たちも「イマジネーション・ボックス」に夢中になっている。

だが、彼が目指したのは、子どもたちが自分の想像力を使って遊ぶことを促すことだった。

しかし実際には、多くの子どもたちが「イマジネーション・ボックス」を使って遊ぶことによって、自ら何かを想像することから遠ざかっているように見えた。

アキラは自分の商品が子どもたちの創造性を奪ってしまっているのではないかという疑問を抱くようになった。

彼は公園で子どもたちが「イマジネーション・ボックス」で遊ぶ様子を見守りながら、彼らが箱の中のアイテムに指示されるがままに遊んでいることに気づいた。

自分たちで何かを想像し、創り出すことよりも、箱が提供する枠組みの中で遊ぶことを選んでいるのだ。

この事実に直面したアキラは、自分が目指した「純粋な想像力を刺激する」こととは逆の方向に進んでしまったことに心を痛めた。

彼は成功を手にしたはずなのに、その成功が自分の本来の目的から遠ざかってしまったことに寂しさを感じた。

「イマジネーション・ボックス」の大ヒットは、アキラにとって複雑な感情を抱かせる出来事となった。

彼は、成功の喜びと同時に、創造性の本質について深く考えるきっかけを得た。

子どもたちの創造力を育むことの難しさと、それを促すための真の方法について、改めて模索する必要があると感じたのだった。

第四章: 予期せぬ結末

アキラが「何もない」箱を市場に出したとき、彼は内心で自嘲していた。

それは彼にとって、自らの失敗を認め、創造性の本質を問い直す試みとなった。

しかし、この皮肉な行動が意外な展開を迎えるとは、彼自身も予想していなかった。

「何もない箱」と銘打たれたその商品は、文字通り何も含まれていない空の箱だった。

アキラは、この箱が子どもたちにとっての白紙のキャンバスになることを願っていた。

彼は、子どもたちが自分の想像力だけで何かを生み出す喜びを知ってほしいと思っていたのだ。

このアイデアは、市場で驚異的な反響を呼んだ。

多くの人々は、「何もない」箱のコンセプトを斬新だと賞賛し、この箱が子どもたちの想像力を無限に広げる可能性を持っていると信じた。

そして、子どもたちは実際にこの箱を使って、自分たちだけの独創的な遊びを創り出し始めた。

公園や庭先では、「何もない」箱が宇宙船にも、秘密基地にも、時には海賊船にも変わる。

子どもたちの手にかかれば、この単純な箱は無限の物語と冒険の源泉となった。

アキラが目撃したこの光景は、彼に深い感動を与えた。

彼の目的は、子どもたちの純粋な想像力を引き出すことにあった。

そして、彼はそれが実現した瞬間を目の当たりにしたのだ。

しかし、この成功の裏には、思わぬ皮肉が隠されていた。

アキラが最初に市場に送り出した「イマジネーション・ボックス」があまりにも成功しすぎたため、彼は「何もない」箱を通じて、創造性の本質を再発見する必要に迫られたのだ。

この「何もない」箱が人々に受け入れられたことは、アキラにとって甘美な皮肉であり、彼の創造性に対する深い洞察をもたらした。

結局のところ、アキラは理解した。

真の創造性とは、複雑なものを作り出すことではなく、最も単純なものから無限の可能性を引き出すことにある。

彼は苦笑いしながら、子どもたちが「何もない」箱で遊ぶ姿を見守った。

彼の旅は、予期せぬ形で完全な円を描いて終わりを迎えた。

アキラは夜空を見上げ、星々が彼の心に新たなインスピレーションをもたらすのを静かに待った。

終章: 創造の本質

夜は更け、静寂が深まる中、アキラはひとり自宅のベランダに立ち、無数の星が輝く夜空を見上げていた。

彼の心は、過去数ヶ月の出来事を振り返りながら、複雑な感情で満たされていた。

成功と失敗、期待と失望。

これらが交錯する中で、彼は創造の本質についての真実を見出した。

「真の創造性とは、実はものを生み出すことではなく、心に火をつけることだったんだ」

アキラは独り言のように呟いた。

彼が作り出した「何もない」箱は、意図せずして皮肉な結果をもたらしたが、それは同時に人々、特に子どもたちの想像力を刺激し、彼らが自分自身の物語を創造するきっかけを提供した。

「イマジネーション・ボックス」の成功は、彼に業界内での名声と利益をもたらしたが、それは彼が最初に抱いた純粋な創造への情熱を蝕んでしまった。

しかし、「何もない」箱の意外なヒットは、アキラに重要な教訓を教えてくれた。

創造性は、豊かな材料や複雑な装置から生まれるのではなく、心の中にある無限の可能性から生み出されるのだと。

この深い洞察は、アキラに新たな平穏をもたらした。

彼は、自分の仕事がもたらした影響を真に理解し、それを受け入れることができた。

そして、これからは、自分自身と他者の創造力を刺激するような作品を生み出すことに、より一層の注意を払うことを誓った。

夜風が吹き抜ける中、アキラの心は新たな決意で固まっていった。

彼は、真の創造性は外部からの評価や成功に依存するものではなく、個々人の内面に宿る無限の想像力から生まれることを悟った。

そして、彼はその想像力を刺激し、育てることが、自分の使命であると改めて感じた。

アキラは夜空を見上げたまま、深い思索に耽る。

無限の星々が、彼の心に新たな創作の種をまく。

彼の旅はまだ終わっていなかった。

むしろ、新たな始まりに過ぎなかったのだ。

夜空の星々のように、彼の創造性もまた、無限の可能性を秘めている。