靴と足と命──歩兵が恐れた“足病”のリアル

はじめに

長靴の中は蒸れっぱなし。

足が動かなくなる=戦場では即死につながる。

※本記事はエンターテインメント目的で制作されています。

足は命を運ぶ兵站

中世ヨーロッパの歩兵が毎朝まず確かめたのは、剣の切れ味でも槍のしなりでもありません。

足がまだ“自分の味方か”でした。

寝起きの靴はしっとり冷たく、昨日の行軍の汗と雨が残る。

指先は痺れ、靴の縫い目は硬くなり、歩き出せば踵にチリチリと火花のような痛み。

――それでも彼らは歩きます。

歩けない=置いていかれる=生きて帰れない、を意味したからです。

行軍の敵は、敵軍だけではありません。

冷えと湿気と泥。

とくにねっとりとした粘土質の泥は、体力と判断力を同時に奪いました。

足が抜けない、靴が脱げる、指がふやける。

戦場では1ミリの遅れが一生の遅れになります。

だからこそ、歩兵たちは“足病(そくびょう)”

――足のトラブル――を本能的に恐れたのです。

靴の宿命:なぜ中世の足は弱点だったのか

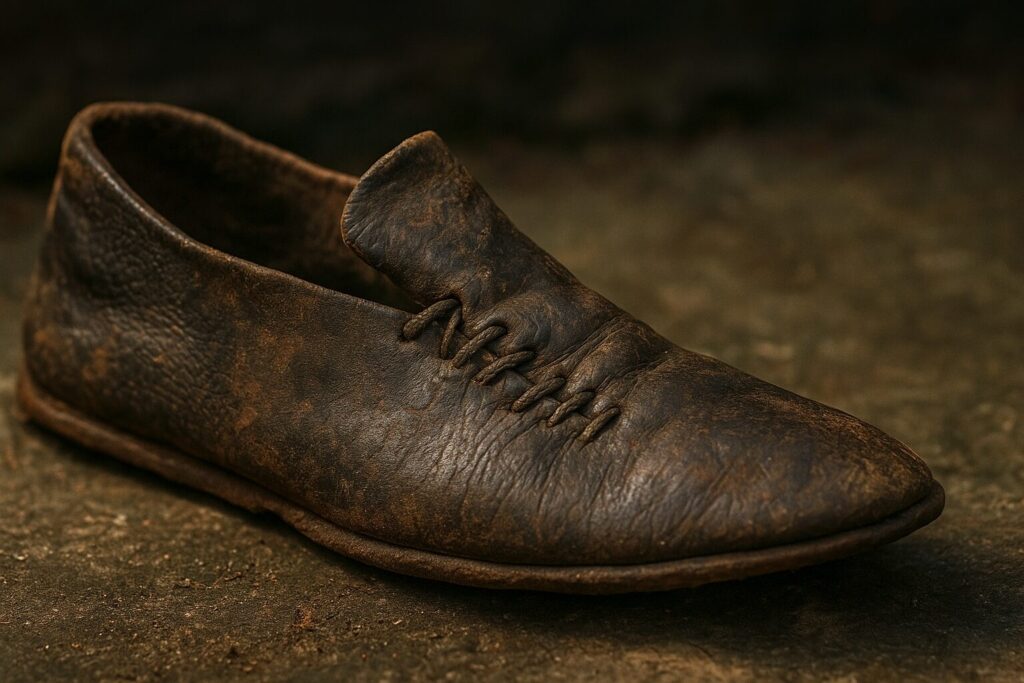

ターンシュー――軽いが、薄い

当時の主流はターンシュー。

裏返した状態で縫い上げ、最後にひっくり返して仕上げる軽量の革靴です。

路面の凹凸をよく“感じられる”反面、薄底で浸水・摩耗に弱い。

濡れれば革は伸び、乾けば縮み、縫い目は固くなり、足の皮膚はふやける。

この硬さと柔らかさのギャップが、水疱や裂傷を生みました。

パッテン――泥の海を“数センチ”浮く知恵

市井でも兵士でも使われたのがパッテン(pattens)。

木や厚革の台にストラップで本靴を載せ、泥・汚水・家畜の排泄物から“高さ”で逃げる発想です。

舗装のない街路や野営地で、これは最小の保険。

歩兵にとっては、靴底の寿命と足裏の健康を同時に延ばす“数センチのハイテク”でした。

行軍と泥:足が止まると指揮も止まる

足は単なる移動手段ではなく、兵站(ロジスティクス)そのものでした。

行軍の遅れは補給の遅れを呼び、陣形は崩れ、機会は失われます。

ねっとりした泥に足を取られると、体温は奪われ、靴の中は常時ウェットスーツ状態。

皮膚はふやけ、感覚が鈍り、摩擦は蓄積し、やがて皮膚が“決壊”しました。

防水靴下?

もちろん存在しません。

代わりに乾くまで待つという、最古にして最難のテクノロジーがあったのです。

症状カタログ:歩兵の足を襲ったもの

水疱(まめ)→裂創→感染

薄底+湿潤+摩擦の三重奏でまず起きるのが水疱。

潰れてしまえば“開口部”です。

泥や糞尿混じりの水は微生物の温床。

小さな破れから蜂窩織炎(ほうかしきえん:皮下脂肪組織へ侵入した細菌による感染症のこと)へ、やがて発熱。

戦場での“痛み”はすぐ“歩けない”に変換され、歩けない者は戦闘から脱落しました。

しもやけ(chilblains)

冷え+湿気+反復露出で、趾(あしゆび)の末端が赤紫に腫れ、痛痒く、時に水疱化。

軽視されがちですが、踏ん張りが効かなくなるため、盾や槍の操作に影響します。

じわじわ迫る敵ほど厄介でした。

非凍結性寒冷損傷(トレンチフット類似)

氷点下でなくても、冷たく湿った靴の中に数時間~十数時間。

血流障害→感覚鈍麻→腫脹→潰瘍。

回復まで歩兵の“性能”は大幅に低下。

最悪の場合は壊疽に至り、戦列からの離脱は不可避。

「足が動かない=生き残れない」は、比喩ではなく現実でした。

それでも守った:当時できた予防と手当

高さと乾き――パッテン+乾燥の徹底

パッテンで地面から距離を稼ぎ、野営では脱ぐ→干す→履き替える。

理想は二足運用ですが、現場では難しい。

そこで油脂での簡易撥水や、火に近づけすぎない“ほどほど乾燥”の工夫が行われました。

革は急乾で割れ、遅乾で臭う。

中庸こそ命綱です。

修繕は兵站の一部

都市遺跡の出土靴には継ぎ当て・縫い直しの痕が無数に残ります。

中世人にとって靴は“消耗品”であり、同時に修繕可能な装備でした。

行軍中に縫いを入れ、紐を替え、底を打ち直す。

武器のメンテと同列で、靴は戦闘力の部品だったのです。

民間療法という応急手当

蜂蜜、酒、ハーブ、動物性脂。

消毒・保湿・被覆の知恵は断片的ながら存在しました。

現代の検証で、一部の古処方に抗菌活性が見つかった例もあります。

ただし「効能が示唆された処方もある」にとどめ、過信しないのが誠実です。

靴が語る“足の物語”

発掘現場から出土する靴は、使用者の癖と痛みを吸い込んでいます。

つま先の偏摩耗、外側に寄った踵、極端に狭い甲。

それはO脚や外反母趾、あるいは長時間行軍の姿勢の“影”かもしれません。

大量の出土靴は、統計的に「足の変形は珍しくなかった」ことを示します。

近年の港湾遺跡からも日常靴のバリエーションや縫製の違いが報じられ、中世人の“歩く現実”が鮮明になっています。

史料はいつも、音のしない声で語ります。

だからこそ、靴底の減り1ミリにも耳を澄ませたいのです。

心理の話:人は“足”から不安になる

人は、動けない自分を何より恐れます。

武器が折れても逃げられる。

盾を落としても走れる。

けれど足が止まれば戦いは終わる。

この原始的な恐怖が、靴の手入れや乾燥の“儀式化”につながりました。

現代でも登山者が就寝前に靴を緩め、靴下を干し、翌朝の一歩に備えます。

千年の距離は、足元の習慣で一瞬に縮むのです。

Q&A:素朴な疑問に答える

Q. 当時、水虫は流行していた?

A. 現代の診断名で頻度を断定するのは危険ですが、湿潤環境は真菌に好条件。

可能性としては十分。

ただし当時の記録には病名が明確に残っているわけではなく、主に不快感や足の不具合といった状態の説明が伝わっているだけです。

Q. 防水の決め手は?

A. 完全防水は不可能。

高さ(パッテン)と乾燥サイクル、そして油脂で“染み込みを遅らせる”方法が現実的でした。

Q. どうして足病が“即死”につながるの?

A. 直接死ぬわけではなく、機動力を失う→隊列から落伍→戦闘・撤退で致命的な不利という連鎖で“死に直結”。

さらに感染が絡めば本当に命取りでした。(当時の医療技術では治せない場合が多い)

足を守る=兵站を守る

中世の歩兵は、剣だけで戦っていたのではありません。

泥・冷え・湿気とも戦っていたのです。

足が止まれば、指揮も補給も止まる。

たかが靴、されど靴。

薄い革一枚の向こうに、生還率がぶら下がっていました。

そしてこれは過去の話ではありません。

わたしたちの毎日も、まず“歩く”ことから始まります。

雨の日の通勤、革靴のかかと、濡れた靴下の不快感。

千年前の歩兵が残した教訓は、「一歩を軽くする工夫を惜しまない」という生活術かもしれません。

最後に

夜の焚き火と、乾ききらない靴

行軍の夜、焚き火の輪の外に並べられた靴。

火に近づけすぎるな、と誰かが言う。

翌朝、その靴に指を差し込むとまだ少し冷たい。

けれど足は動き出す。

一歩が始まる。

わたしたちの一歩もまた、湿気と不安を抱えながら始まります。

だからこそ、足をいたわることは、今日を生き抜くための最初の戦術なのです。

4コマ漫画「最強の敵は水ぶくれ」