塩と発酵が生んだ保存文化──人類最古の“旨味の秘密”

はじめに

“冷蔵庫がなかった”から世界は美味しくなった

もし古代に冷蔵庫があったなら

──味噌もチーズも魚醤も、そしてワインやビールも生まれなかったかもしれません。

人々は塩・乾燥・燻製・発酵という知恵に頼り、その積み重ねが偶然にも“旨味”を引き出しました。

保存はただの延命策ではなく、美味しさを進化させる装置だったのです。

冷蔵庫の不在が、かえって世界の食卓を豪華にしたのだから、歴史の巡り合わせは不思議なものです。

※本記事はエンターテインメント目的で制作されています。

保存の四本柱──塩漬け・乾燥・燻製・発酵

1)塩漬け──文明を動かした鉱石

塩漬け──文明を動かした鉱石-1024x683.jpg)

塩は保存の基本であり、文明を支えた立役者でした。

「サラリー」という言葉が塩に由来するのは有名な話で、古代ローマでは兵士の給料の一部が塩で支払われていたといいます。

当時の塩は命をつなぐ対価であり、社会を動かす資源でした。

塩鱈や漬物、ベーコンなど、日常に残る味わいは、こうした長い歴史の名残なのです。

2)乾燥──太陽と風の冷蔵庫

乾燥──太陽と風の冷蔵庫-1024x683.jpg)

干し肉や干し魚は、古代の「持ち歩けるエナジーバー」

水分を飛ばすことで腐りにくくなり、栄養と旨味が凝縮しました。

中世ヨーロッパでは乾燥小屋が立ち並び、日本では干し椎茸が旨味の代表格に。

自然乾燥こそ、電気代ゼロの万能保存法です。

3)燻製──煙が与えた保存と風味

燻製──煙が与えた保存と風味-1024x683.jpg)

焚き火の煙で燻された肉や魚は長持ちし、しかも香ばしい匂いがプラスされました。

保存技術の副産物が“ご馳走”になった好例です。

ベーコンやスモークサーモンはまさに「保存目的で作ったらスターになった」存在です。

4)発酵──微生物の働き

発酵──微生物の働き-1024x683.jpg)

穀物は酒に、乳はチーズに、豆は味噌や醤油に、魚は魚醤(ぎょしょう:魚を塩漬けにして発酵させた調味料)に。

人類は微生物に仕事を任せ、その見返りとして旨味を得ました。

最初は保存のため、やがて嗜好のため。

微生物は人類最古のパートナーだったのです。

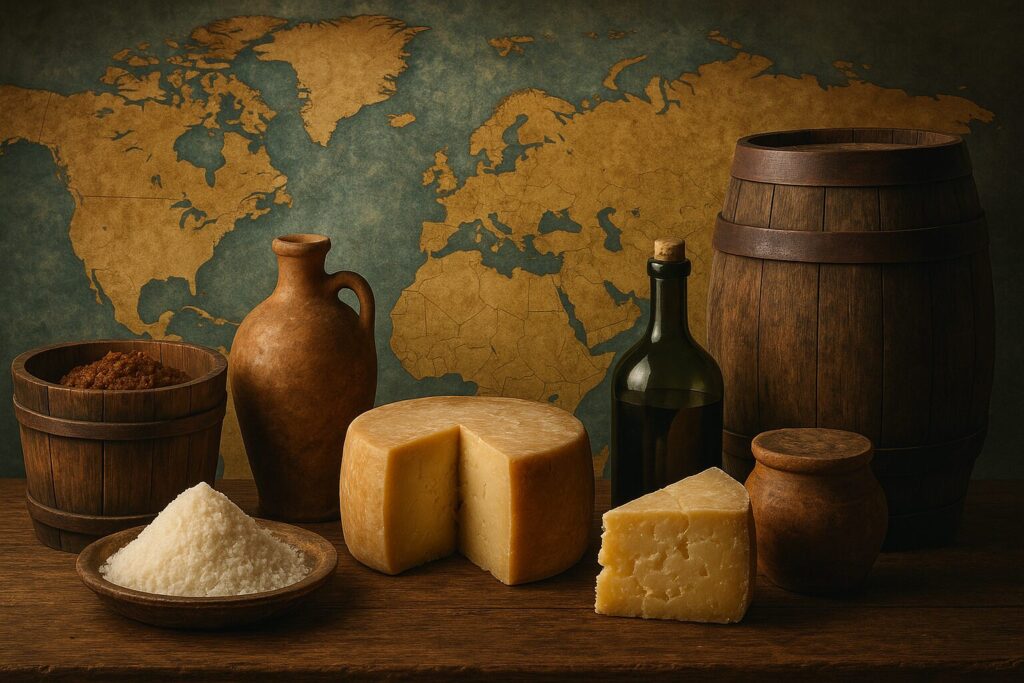

発酵が生んだ“世界の旨味アーカイブ”

味噌・醤・醤油

古代中国で生まれた大豆発酵食品が日本に伝わり、麹文化と融合して味噌や醤油へ発展しました。

いまや味噌汁は日本の朝の定番、醤油は「これ一本で料理の八割いける」万能調味料にまで育ちました。

魚醤(ガルム)──古代ローマの液体調味料

──古代ローマの液体調味料-1024x683.jpg)

魚と塩を太陽の下で発酵させたガルムは、古代ローマで大人気。

匂いが強烈すぎて市街地外でしか作れなかったのに、それでも需要は絶えませんでした。

ナンプラーやしょっつるに通じるレシピに、保存の知恵が地域を超えて収束していたのです。

「結局人類はどこでも魚を腐らせて旨味を見つける」という共通点は面白いですね。

チーズ──保存から熟成へ

乳を固めたのは運搬と保存のため。

しかし時間が経つと旨味が増し、若いチーズは軽やか、熟成チーズは濃厚なコク。

保存食が嗜好品に出世した代表格です。

「腐りかけが美味しい」と胸を張って言えるのはチーズくらいでしょう。

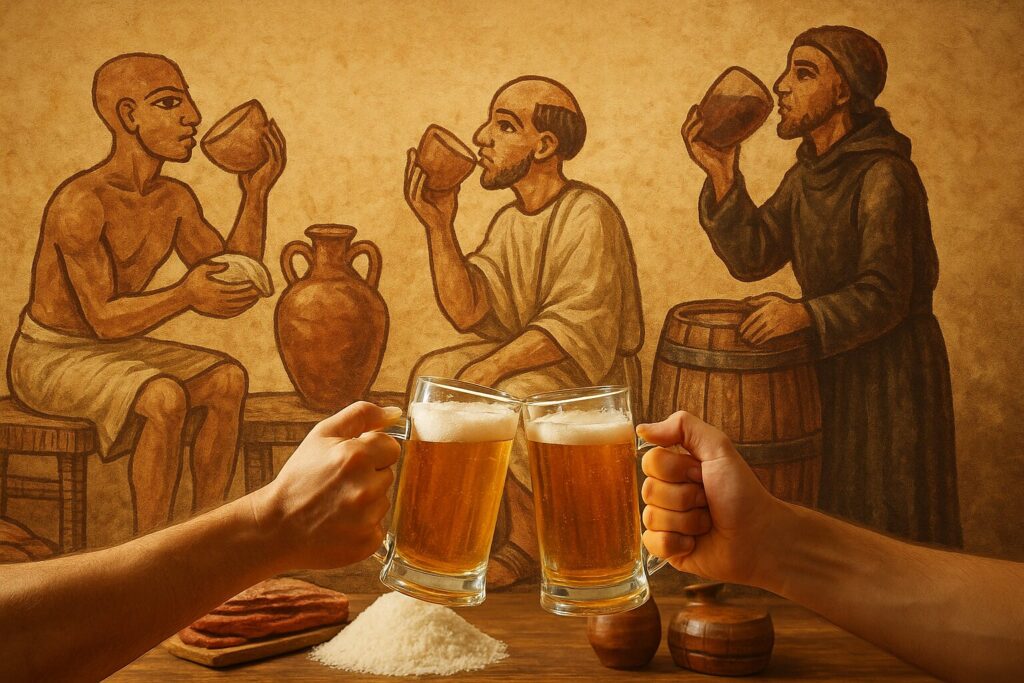

ビール・ワイン──飲む保存食

古代エジプトの労働者に「液体のパン」と呼ばれたビール。

中世の修道士たちが愛したワイン。

どちらも保存の知恵から生まれた飲み物でありながら、人々の生活を潤す嗜好品になりました。

仕事終わりの一杯を楽しむ習慣は、実は古代からの伝統です。

中世の食卓──保存が嗜好に変わる

塩鱈、燻製ニシン、ソーセージ。

中世ヨーロッパの食卓を支えたのはこうした保存食品でした。

塩・乾燥・燻製の組み合わせによって遠距離輸送が可能になり、内陸の人々も海の幸を口にできるようになったのです。

さらにこれらは単なる保存食にとどまらず、祭りや宗教行事、断食の食卓でも重要な役割を果たしました。

保存の副産物だった香りや風味は次第に「無いと物足りない要素」へと格上げされ、食の楽しみそのものを広げる存在になっていきました。

保存の知恵は、中世社会の暮らしと文化を支える柱でもあったのです。

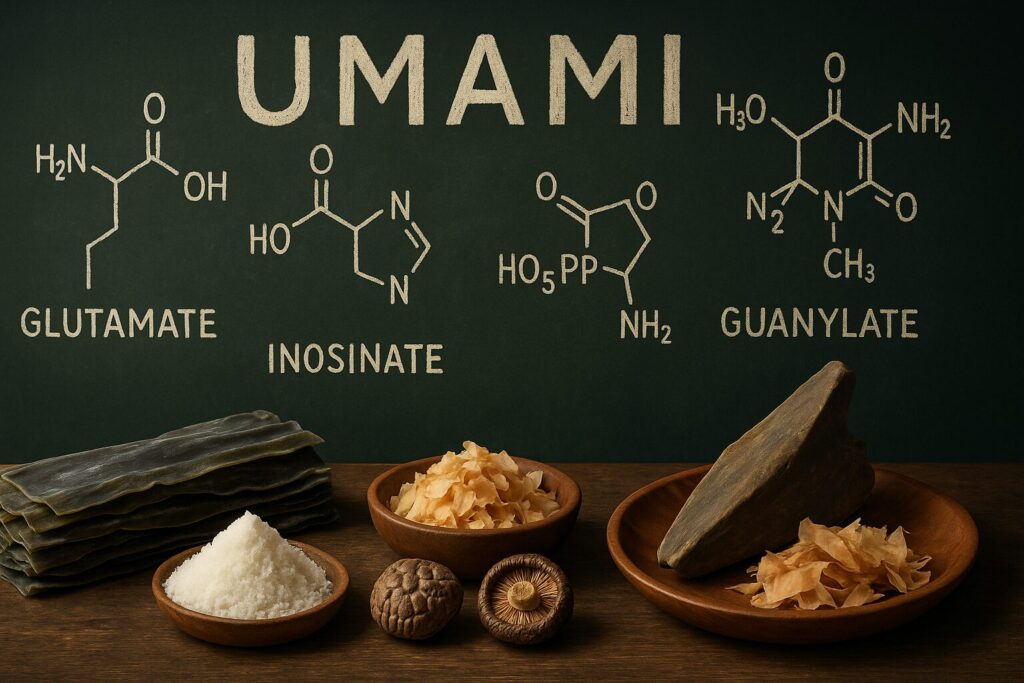

旨味の科学

20世紀に科学的に定義された第五の味・旨味。

中心はグルタミン酸。

これにイノシン酸やグアニル酸が加わると味わいは一気に深まります。

干し椎茸と昆布、鰹節の合わせだしが美味しい理由はここにあります。

古代人は科学を知らなくても、舌で最適解を導き出していたのです。

いわば「人類の最初の実験台は胃袋」だったわけです。

冷蔵庫がなかったから生まれた珍味

- キャビア

チョウザメの卵を塩漬けした保存食が、気づけば高級珍味に。

冷蔵庫がなかったおかげで“セレブのごはん”が誕生しました。 - アンチョビ/からすみ

魚を塩と乾燥で濃縮。パスタに加えるだけで料理全体を格上げ。

小さな一片で「料理上手」を演出できる魔法の存在です。 - 発酵バターやウォッシュチーズ

強い香りと深いコクを持つ保存食品。

クセが強すぎて好みが分かれるけれど、それでも世界中で愛されているのは保存の知恵が生んだ奇跡です。

家で試せる“保存×うま味”の工夫

- 味噌ヨーグルト漬け

鶏胸肉や白身魚を漬け込むだけで驚くほど柔らかく、旨味もしっかり。

冷蔵庫の隅に味噌が余っている人におすすめです。 - 塩を振って一晩干す

野菜やきのこを軽く干すと味が濃縮。

翌朝の味噌汁に入れれば「何だか料亭風」に。 - アンチョビオイル

刻んだアンチョビとにんにくをオリーブオイルで加熱。

パスタやパンに使えば即レストラン気分です。 - 燻製塩

塩を少量燻すだけ。

ゆで卵やサラダに振りかければ「ちょっと良い店の味」に早変わりします。

最後に

保存が残した旨味の遺産

塩・乾燥・燻製・発酵

──古代から続くこれらの保存の知恵は、ただ食を守っただけではなく、“旨味”という思わぬ宝物を残しました。

発酵の歩みはそのまま美味しさの歩みでもあり、不便さがあったからこそ、ご馳走は生まれたのです。

台所に並ぶ味噌や干し椎茸、アンチョビやワイン。

どれも「腐らせない工夫」から始まりましたが、気づけば世界中で愛される味になっています。

私たちは毎日の食卓で、古代人の知恵と偶然が織りなした成果を口にしているのです。

次に出汁をひくとき、パンを焼くとき、チーズを切るとき

──その背後に潜む長い時間の流れを思い出してみてください。

保存というタイムカプセルは、今も私たちの暮らしの中で“おいしさ”を育み続けているのです。