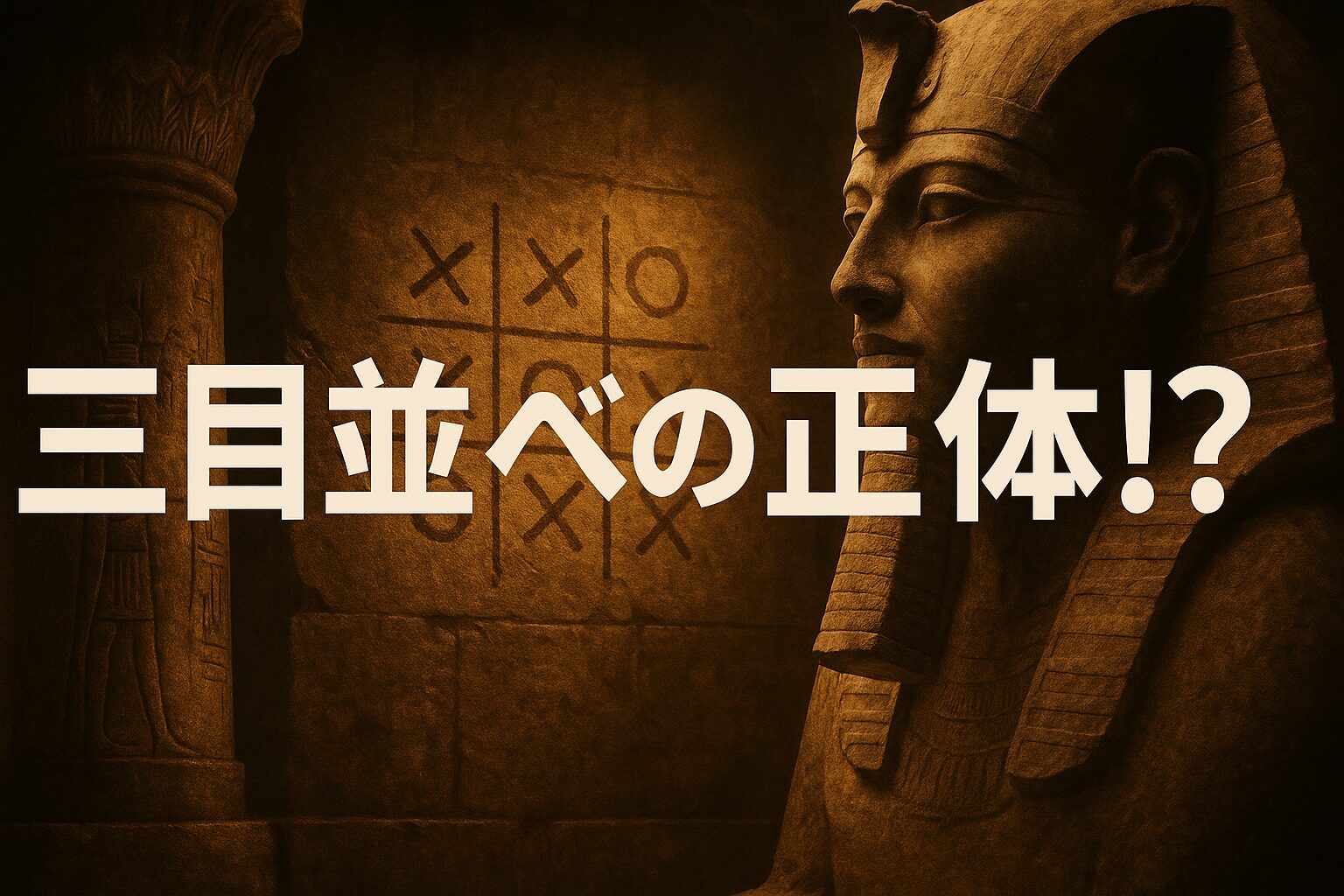

【三目並べは神へのメッセージだった?】5000年の歴史が語る“遊び”の正体

はじめに

○×ゲームの“あなどれない正体”とは?

三目並べ(○×ゲーム)

──多くの人にとっては、暇つぶしの代表格かもしれません。

紙と鉛筆さえあれば、誰でも・どこでも・何歳でも楽しめるこの超シンプルなゲーム。

でも、ちょっと待ってください。

このゲーム、実は“神の声を聞く手段”だったかもしれないという驚きの説をご存じでしょうか?

しかも、5000年以上前の古代エジプトからその痕跡が発見されているのです。

「○を置く場所ひとつに、神々の意志が宿る──」

そんな時代が確かにあったのです。

この記事では、そんな三目並べの知られざる歴史と、なぜ今なお世界中で愛され続けているのかを徹底解説。

古代の儀式から最新のAI研究まで、時代と文化を超えて脈々と受け継がれてきた“9マスの奥深さ”に、一緒に触れてみましょう。

※本記事はエンターテインメント目的で制作されています。

古代エジプト

神殿に刻まれた“神のグリッド”

紀元前1300年ごろ。

古代エジプトのとある神殿の屋根瓦に、3×3の格子模様が刻まれていたことがわかっています。

現代の私たちが「三目並べ」と呼ぶその形に、当時の人々は何を見ていたのでしょうか?

この格子を使ったゲームは「Seega」と呼ばれ、石を動かして戦略的に並べる遊びと考えられています。

しかし注目すべきは、その盤面が神殿という“神聖空間”に刻まれていたという事実です。

古代エジプトでは、風、水、星──

あらゆる自然現象に神が宿るとされていました。

そんな文化の中で、3×3の構造はただのゲームではなく、宇宙の調和や神の意志を映し出す“神のグリッド”として扱われていたのかもしれません。

三目並べの原型は、すでにその時から「遊び」と「祈り」の境界を超えていたのです。

ローマ帝国

「Terni Lapilli」と市民に宿る神意

紀元前のローマ。

街を歩けば、あちこちの壁や床に謎の3×3の線が刻まれている

──そんな光景が日常にあったことをご存じでしょうか?

このゲーム盤、「Terni Lapilli(テルニ・ラピッリ)」と呼ばれ、現代の三目並べに近い形で市民たちに親しまれていました。

石を使って3つを並べるシンプルなルールながら、ただの暇つぶしとは限らなかったようです。

- ローマの公共施設や浴場の壁、柱の足元に刻まれた盤面が多数発見されています。

- 一説には、政治判断を下す前や旅立ちの前などに「神の導き」を得る簡易占いとして使われたとも。

- 遊びとしても占いとしても使える、当時としては画期的な“二重の役割をもつ道具”だったのです。

日常の中に、神とつながる「窓」があった。

ローマ人にとって、Terni Lapilliは単なる遊び以上のもの

──神と対話し、運命を測るための“祈りの盤”だったのかもしれません。

中世ヨーロッパ

数字に宿る“見えざる力”

──魔方陣の正体

中世ヨーロッパでは、「数字」に神秘的な力が宿ると信じられていました。

その象徴とも言えるのが、縦・横・斜めすべての合計が15になる3×3のマス

──いわゆる「Magic Square(魔方陣)」です。

この不思議な図形は、単なる数学の遊びではなく、当時の人々にとっては“宇宙の縮図”のような存在でした。

- 家庭や教会では、魔除けや疫病封じの護符として壁に掲げられました。

- 数字の配置に宿る「秩序」が、混乱や不安を鎮めると信じられていたのです。

- 占星術や数秘術と密接に関わり、「数字=神の言葉」とする思想が根付きました。

魔方陣は“神が創った秩序”を地上に写したもの。

目に見えない力を、見える形に

──それが魔方陣の持つ最大の魅力だったのです。

大聖堂に眠る“沈黙のゲーム”

三目並べは祈りのパターンだった?

荘厳な石造りの大聖堂。

そのベンチの一角や柱の根元に、ひっそりと刻まれた9マスのグリッド(マス目の盤)

──まるで誰かが忘れた○×ゲームの跡のよう。

しかし、これは単なる落書きではありません。

イギリスのカンタベリー、ソールズベリー、ウェストミンスターなど、由緒ある修道院で発見されているこの“盤面”は、修道士たちが黙想と祈りの時間に用いたものと考えられているのです。

- 修道士は沈黙の中でこの盤を見つめ、自分自身と向き合っていた可能性がある

- グリッドに石や木片を置きながら思索することで、心を整える一種の儀式だったとも

「声を出さずとも、神に話しかける方法がここにあった」

静かな石の空間に残された小さなグリッド。

それは、騒がしい日常から心を切り離し、“内なる秩序”とつながるための、ささやかな装置だったのかもしれません。

世界に散らばる“9マスの遺伝子”

各地に息づく三目並べの仲間たち

三目並べに似たゲームは、実は世界中に存在します。

驚くべきは、それぞれの文化が互いに影響を受けていないにもかかわらず、「3つを揃える」「マス目の盤を使う」というルールと構造が共通していることです。

- 🇮🇳 インド:「Pada」──古くから伝わる対戦型の石置きゲーム

- 🇺🇸 アメリカ先住民:「Picaria」──記憶と集中力が試される戦略ゲーム

- 🇵🇭 フィリピン:「Tapatan」──街角でも親しまれてきた庶民の遊び

- 🇲🇽 メキシコ:「Tres en Línea」──現代でも子どもたちの間で広くプレイ

それぞれ名前も形も異なりますが、根底に流れているのは“秩序ある並び”への人間の本能的な惹かれです。

3という数。直線という構造。そこに勝ち負けが生まれる。

まるで人類の深層心理に刻み込まれた「遊びの遺伝子」が、文化や時代を越えて同じ形を作らせているかのようです。

なぜ三目並べは5000年も飽きられないのか?

愛され続ける7つの理由

三目並べがここまで長く、そして世界中で支持されている理由には、単なる“シンプルさ”以上の秘密が隠されています。

- 🎯 勝敗が偏りにくい絶妙なバランス設計

- どちらか一方が有利になりすぎず、最善を尽くせば引き分けになる

──それが“フェアな勝負”の土台です。

- どちらか一方が有利になりすぎず、最善を尽くせば引き分けになる

- ✍️ 道具不要!紙とペンがあればどこでもスタート

- 難しいルールブックも道具も不要。

すぐに始められる手軽さが、誰でも遊べる最大の理由です。

- 難しいルールブックも道具も不要。

- 🌐 世界共通語のような直感的ルール

- 3つ並べる。

それだけ。

文化も言語も超えて、一目で理解できる“誰にでも通じるシンプルな遊び”。

- 3つ並べる。

- 🧠 戦略と先読みを自然に学べる

- 「次に相手がどこに置くか?」を考えることで、論理的思考や予測力が知らず知らずのうちに鍛えられます。

- 🎓 教材としての実力は折り紙つき

- 学校や知育アプリでも活用されるなど、教育現場での信頼度は高く、思考トレーニングに最適です。

- 🔁 シンプルなのに何度もやりたくなる“中毒性”

- あっという間に終わるのに「もう一回!」となる。

この繰り返しが、遊びとしての完成度の高さを物語ります。

- あっという間に終わるのに「もう一回!」となる。

- 👶👴 世代も性別も問わない圧倒的な普遍性

- 子どもから高齢者まで、ルールを覚えれば誰でもすぐに対等なプレイヤーになれる希少なゲームです。

「強すぎず、弱すぎず、絶妙に悔しい」

──この“ちょうどよさ”が、三目並べを時代を越えて魅力的にしているのです。

現代における三目並べの“意外な実力”とは?

教育からAIまで。

シンプルな9マスは、いまや思考の土台。

見た目は地味でも、三目並べの実力は現代社会のあちこちで活躍しています。

その活用フィールドは広く、思わず「そんなところでも!?」と驚くかもしれません。

- 🎓 教育分野

論理的思考、予測力、パターン認識を鍛える定番教材。

子どもの“思考の筋トレ”に最適。 - 🤖 AI開発

ミニマックス法やゲーム理論を学ぶうえで最初に扱われる“知能の入門盤面”。 - 🧠 心理実験

選択の癖、反応時間、学習効果を測定するシンプルで信頼性の高いツール。 - 🎨 デザイン&マーケティング

視線誘導や情報整理のための“9マス構造”の元祖。

ユーザーインターフェース設計の基本理論にも応用。

シンプルだからこそ、あらゆる分野にフィットする。

三目並べは今なお、“進化する古典”として静かに息づいています。

最後に

9マスに秘められた、時代と文明をつなぐ知のパターン

三目並べは、単なる暇つぶしのゲームではありません。

そこには、人類が長きにわたり追い求めてきた“秩序”と“対話”の本質が詰まっているのです。

- 古代エジプトでは、神官たちが神の意思を読み取るための盤として

- 中世の修道士は、無言の時間に心を整える黙想の道具として

- そして現代では、教育・AI・心理学などの研究分野で“思考のモデル”として

たった9つのマス。

その一手一手が、歴史と文明の流れと静かに繋がっている。

次に○を描くときは、過去の誰かも同じように「ここに置く意味」を考えていたかもしれない

──そう思うだけで、いつものゲームがぐっと深く、面白く見えてきませんか?

4コマ漫画「○×のプレッシャー」