【あなたの脳に革命を起こす!】ルービックキューブの正体は“建築教材”だった!?

はじめに

衝撃の誕生秘話

🧩カチャカチャと音を立てながら回る、あのカラフルな立方体──

「ただの脳トレでしょ?」「子どものおもちゃでしょ?」

そう思ったあなた、今日からその認識がガラリと変わるかもしれません。

実はこの立方体、世界中の建築家・教育者・研究者を唸らせた“知の結晶”。

その起源はなんと──建築教育。

「学生に“空間”をどう教えるか?」という悩みから、ひとりの建築教授が導き出したのは、

“触れて、動かして、構造を理解する”という全く新しい学びの形でした。

そこから生まれたのが、あのルービックキューブだったのです。

この記事では、

✅ あまり知られていない“建築的な発明の舞台裏”

✅ 世界中を夢中にさせた“構造の魅力”

✅ 現代の教育にも効く“脳と思考の鍛え方”

──そんな驚きと発見の詰まった立方体の物語を、わかりやすくお届けします!

※本記事はエンターテインメント目的で制作されています。

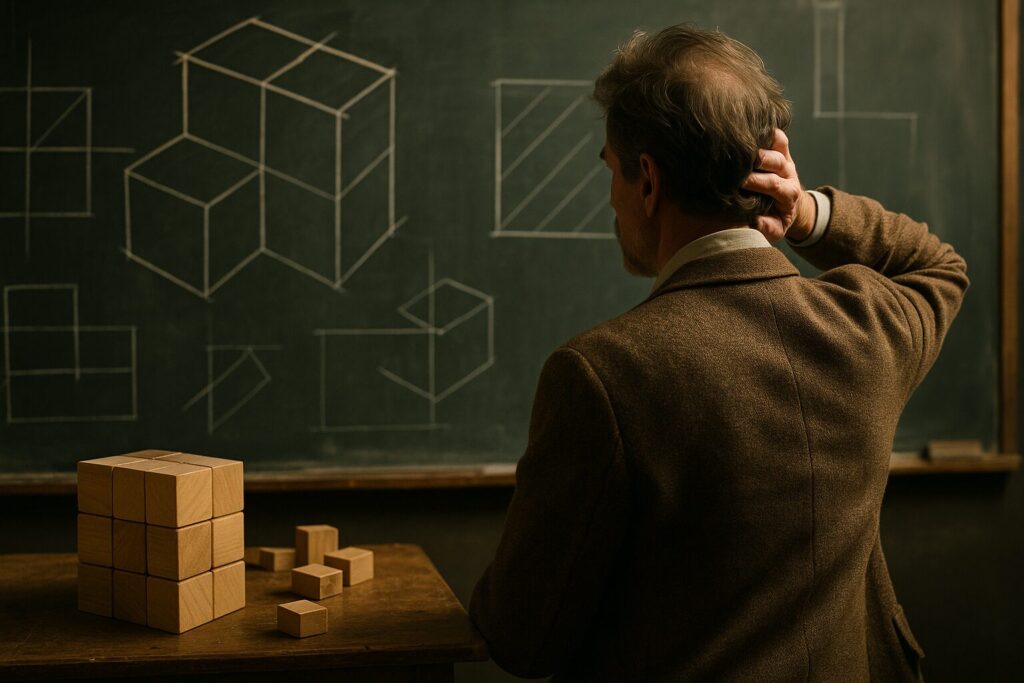

🧱 ルービックキューブの出発点

「空間を教える」ための苦闘から始まった物語

1974年、ハンガリー・ブダペスト。

建築学教授エルノー・ルービック氏の目の前には、毎年のように「図面の向こう側が見えない」学生たちがいました。

「2次元の線では、3次元の空間が伝わらない……」

そんな教育の限界に直面したルービック氏は、考えます。

「じゃあ、実際に“空間を動かせる”モデルを作ってしまえばいいんじゃないか?」

そこから生まれたのが──

🧠“触れて、動かして、構造を体で理解する”立体教材。

このモデルには、いくつかの必須条件がありました。

🔹 パーツがバラバラにならない頑丈さ

🔹 各ブロックが独立してスムーズに動く機構

🔹 何度でも繰り返し使える耐久性

🔹 シンプルだけど奥深い構造美

そしてこの発想が、後に世界中を魅了する「ルービックキューブ」へとつながっていくのです。

まさか学生に“空間”を教えるための実験が、世界史に残るパズルの種になるとは──

その時、誰も想像していませんでした。

🔧木と輪ゴムと紙クリップの“手作り革命”

伝説の試作秘話

ルービックキューブの始まりは、決して華々しいものではありませんでした。

最初に生み出された試作品は、なんと──

🪵 木材、輪ゴム、紙クリップ。

まるで子どもの工作のような道具で作られたこのモデル。

だが、それは「世界的発明」の最初の一歩だったのです。

💥当然、結果は惨敗。

- 回すたびに壊れる

- 動きが固くてストレス満載

- 授業で使うには心もとない……

けれど、この“ダメ出し連発”の経験が、後の飛躍に火をつけます。

🔧 改良に改良を重ねた末に──

🔸 中心に球体を内蔵した“革新的な回転構造”が誕生!

➡️ 各ピースが独立して滑らかに回転

➡️ それでも全体はしっかりとまとまる

この構造は、ただの発明ではありませんでした。

それは、「動き」と「構造」を共存させた、まさに建築的思想の極み。

🏗️ “崩れないのに動く”──それは教室だけでなく、世界中の脳を動かすことになるのです。

🎨教材から“世界的ブーム”へ

色を塗った瞬間、ただの立方体が“挑戦の象徴”になった

ある日、ルービック氏は試しに各面を違う色に塗ってみることに。

🖌️ 青・赤・黄・緑・白・オレンジ。

それはほんの気まぐれな実験──のはずでした。

ところが!

▶️ ひと回ししただけで、全体がバラバラに!

▶️ どう戻していいかわからない!

▶️ 結局、解くまでに1か月以上かかった!

「これは……遊びの“ふりをした”学びの装置だ」

そんな直感が、ルービック氏の中に生まれます。

それは、“見る教材”から“挑む教材”への進化。

そして、楽しさと難しさが紙一重で共存する“新ジャンル”の誕生でした。

🔖その後の流れは、まさにパズル界のシンデレラストーリー。

- 1975年「マジック・キューブ」として特許申請

- 1977年 ハンガリー国内で初の商品化

- 1980年 アメリカで「ルービックキューブ」として世界デビュー

- 世界大会開催、空前のブームへ!

🌍 いまでは世界で4億個以上が販売され、

🧠 「遊びながら頭を鍛える」知育玩具の代名詞に。

回すたびに脳が回る。

それが、この立方体が世界中で愛され続ける理由です。

🌏 東洋の知恵も負けていない

“構造を遊びで学ぶ”という共通言語

実は、中国にも「構造」を遊びながら学ばせる知恵が、はるか昔から存在していました。

その名も──

🧩「魯班鎖(ルーバンスオ)」

これは、ネジも接着剤も使わず、木と木を複雑に組み合わせて形をつくる、伝統的な木工パズルです。

🔸 バラすのは一瞬。でも組み直すのは至難の業。

🔸 全体を把握しなければ、どこから手をつければいいかわからない。

🔸 手を動かしながら、自然と“構造の論理”を学ばされる。

ルービックキューブとルーツは違えど、

✅ 驚くほどコンセプトが似ているのです!

「文化が違っても、“構造で遊びながら学ぶ”という発想は、人類共通だった」

つまりこの立方体も、東洋の知恵と同じく、

📚「知識を押し付けずに、自然と身につけさせる」ツールだったというわけです。

西と東、まったく違う時代と場所で生まれながら、同じ“学びの本質”を形にしたふたつの知恵──

なんだか、ぐっときませんか?

📚 「遊び」で終わらせない!

ルービックキューブが“学びの武器”になる5つの理由

「遊んでいるだけで、こんなにも力がつくなんて」

──それが、ルービックキューブを本気で体験した人たちの率直な声です。

この小さな立方体は、ただ揃えるだけでは終わりません。

そのプロセスにこそ、頭を鍛える驚異のトレーニングが隠されているのです。

✅ 空間認識力:回すたびに、あなたの脳内で立体が動き出す!

✅ 構造理解力:パーツ同士の関係性を“触感”でつかむ感覚

✅ 論理的思考力:筋道を立てて組み立て直す冷静な頭脳

✅ 集中力・持久力:揃うまで手が止まらない、あの没入感

✅ 問題解決力:どこから崩し、どう立て直すか──その判断力

🧠 脳科学的にも、前頭前野の活性化が確認されています。

👶 子どもにとっては、“遊びながら学ぶ”知育玩具として。

👴 高齢者にとっては、楽しみながら脳を動かすリハビリとして。

🎓 教育現場では、STEM学習(科学・技術・工学・数学を重視した教育)の導入アイテムとしても大活躍!

「なんとなく回していたけど、実はこれ、すごい教材だったんだ」

──気づいたその瞬間から、あなたのキューブとの向き合い方が変わるはずです。

💡 創造する力を育てる、“問いのキューブ”

ルービックキューブとデザイン思考

「正解を教えるんじゃない。“問い”を立てられる人間を育てたい」

これは、エルノー・ルービック氏が残した、教育者としての本質的なメッセージです。

この考え方、実は今注目されている「デザイン思考」と深くつながっています。

デザイン思考とは、

🎯 試して → 失敗して → 改善して → 解決する

というプロセスを通じて、新しい価値を生み出す力のこと。

まさにルービックキューブは、その縮図といえる存在です。

- 揃わない→考える

- 崩れる→もう一度やってみる

- やっと揃う→でももっと速くできるか?

この繰り返しの中で、自然と「試行錯誤の美学」が身につくのです。

📦 この手のひらサイズの立方体には、答えよりも大切な“問いをつくる力”が詰まっている。

だからこそ、ルービックキューブは今もなお、“未来の教育”として再評価されているのです。

📝 最後に

世界をつなぐ“構造の立方体”

ルービックキューブは遊びじゃなかった!

🔹 脳トレ?

🔹 おもちゃ?

そんな単純な分類では、もう語りきれません。

✨ 建築教育から生まれ、世界中の学びを変えた“知の立方体”

- 遊びながら学べる知育ツールとして

- 教育現場の教材として

- 問題解決力や創造性を育てるトレーニングツールとして

このカラフルなキューブは、時代や国境を越えて「学びの本質」を語り続けています。

🌀 くるっと回すその手の動きの中に、

🧠 試行錯誤と創造のエッセンスが詰まっている──

そんな“構造の言語”を、あなたももう一度体感してみませんか?

📦 もし、あなたの机の奥にルービックキューブが眠っているなら……

🔁 今日こそ、くるっとひと回し。

それはただの“暇つぶし”ではありません。

💡 あなたの思考を再起動する“知的スイッチ”かもしれません。

📣 この立方体にまつわる感想や思い出、ぜひSNSでシェアしてください!

#ルービックキューブの本当の話 #知育の革命

🧠 今日からの「学び」が、もっと自由に、もっと楽しくなりますように。

4コマ漫画「侮れない教材」