中世兵士の暇つぶし:戦場でサイコロを振った理由

はじめに

中世の戦場と聞くと、多くの人が剣が交わり、火花が散る激しい戦いを思い浮かべるでしょう。

しかし現実の戦場は、むしろ沈黙と退屈が支配する空間でした。

果ての見えない行軍、足元の泥、骨まで冷える寒さ、そして何週間も続く包囲戦。

そこでは、敵と戦う前にまず「時間」と戦うことが求められたのです。

そんな終わりの見えない日々の中で、兵士たちは生きるための知恵を身につけていきました。

退屈に飲み込まれないための小さな工夫

——それが、サイコロを振る笑い声であり、歌うことでつながる仲間意識であり、武器を磨く静かな時間でした。

彼らの“暇つぶし”こそが、戦場で心を保つための最前線だったのです。

※本記事はエンターテインメント目的で制作されています。

戦場は“待つ場所”だった

中世の戦争で包囲戦が選ばれたのは、城壁が強く、野戦で大敗すると一気に全てを失うリスクが高かったからです。

だから指揮官は、敵の士気と食料が尽きるのを待つ作戦を好みました。

攻め手は野営地を築き、補給路を押さえ、見張り・工事・交渉を回し続けます。

勝敗を分けるのは剣技よりも、どれだけ長く体制を維持できるかという耐久力だったのです。

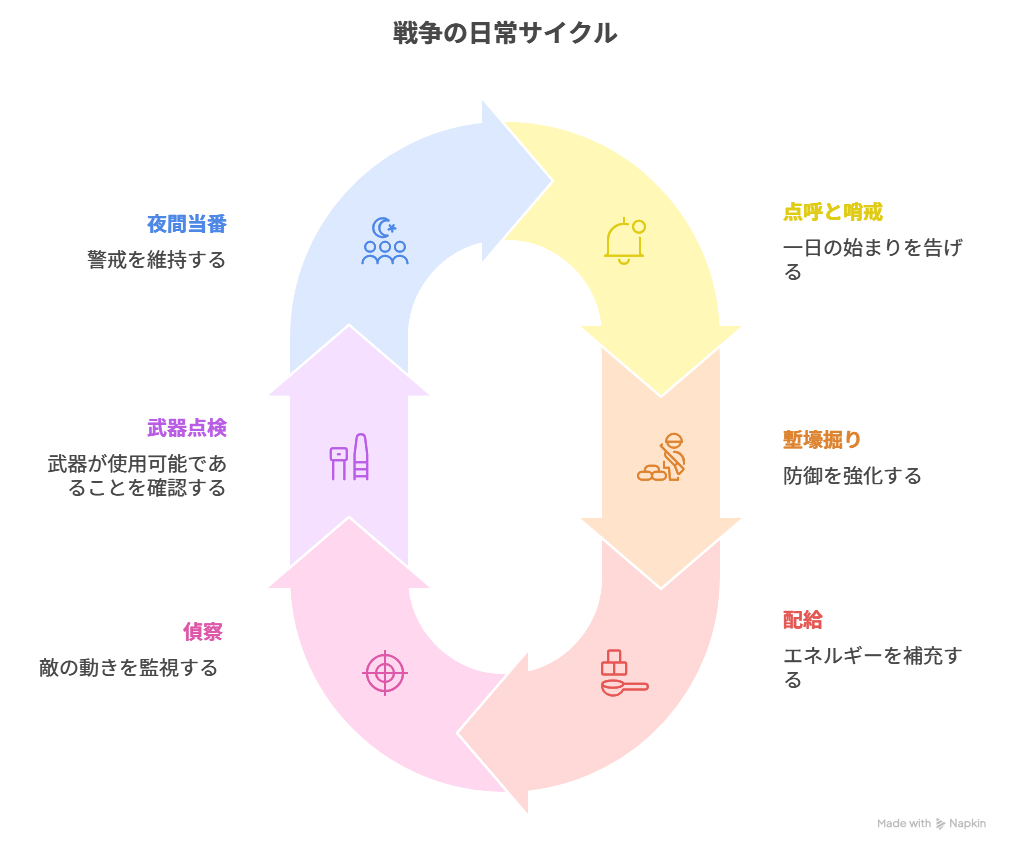

さらに待機の現場には、もっと具体的な時間の流れがあります。

夜明けの点呼と哨戒、午前の塹壕掘りや攻城器の整備、正午の配給、午後の偵察・交渉使の往復、日没前の武器点検と火の管理、そして夜間当番の輪番。

雨が続けば道は泥に変わり、馬と牛の飼葉が尽き、荷車は止まります。

移動は一日にせいぜい十数キロ、しかも曲がりくねった道と橋の状態に左右されます。

こうして進軍は遅れ、空気だけが重く淀んでいくのです。

兵士の心理に最も堪えるのは、この進展のない日々です。

緊張と退屈が交互にやって来て、些細な揉め事が増えていきます。

ここで必要になるのが、待ち時間を管理する術。

賭け事や歌は単なる気晴らしではなく、歩調をそろえ、感情の波をならし、規律のほつれを塞ぐための仕組みでした。

武器の手入れは“作業”であると同時に、時間を区切る日課でもある。

こうした実務と娯楽のあいだに生まれたものこそ、戦場ならではの暇つぶし文化なのです。

サイコロ:焚き火のそばの小さな戦い

戦場の夜、焚き火の明かりに照らされながら、兵士たちの手の中でサイコロが音を立てて転がる。

それは戦とは違う、もう一つの静かな“勝負”でした。

道具は手のひらに収まるほど小さく、ルールは単純。

しかしその一投に、彼らは運と希望を託したのです。

中でも人気だったのが「ハザード」と呼ばれるゲーム。

今のクラップス(サイコロ賭博)の原型とされる遊びで、出目によって勝敗が決まります。

シンプルながらスリルがあり、勝てば笑い声が響き、負ければ沈黙が落ちる。

焚き火を囲む輪の中で、一瞬だけ戦争の現実が遠のいていきました。

もちろん、賭け事には魔物が潜みます。

時には鎧や馬を賭けてすべてを失う兵士もいたとか。

教会は繰り返し禁止令を出しましたが、退屈とスリルの間にある甘い誘惑には誰も勝てません。(これは今も同じかも……)

命がけの戦場でさえ、彼らは運という見えない敵と戦っていたのです。

歌:声でつながるもう一つの戦い

行軍中、兵士たちは重い鎧を鳴らしながら歌を口ずさんでいました。

それは行進のリズムを整え、疲労を紛らわせ、恐怖を遠ざけるための“音の盾”だったのです。

歌えば呼吸が合い、足並みがそろい、士気も自然と上がる。

歌うことは、まさに仲間との“息を合わせる”行為だったのです。

夜になると、焚き火の明かりの中で吟遊詩人が物語を語り出します。

英雄の歌、故郷の歌、そして即興の冗談交じりの歌。

音程が外れても、誰も気にしない。

大事なのは声を重ねること。

戦争の中でも、音楽だけは人を“個”から“仲間”へと戻してくれる時間でした。

歌は戦場で孤独を忘れる魔法のような手段であり、同時に「自分がまだ人間である」と確かめる儀式でもありました。

音楽は剣より静かに、しかし確かに兵士たちを支える武器だったのです。

武器の手入れ:生き延びるための“静かな儀式”

「暇だから剣を磨こう」

——この何気ない一言の裏には、戦場の厳しい現実が潜んでいました。

中世の野営地は雨と泥にまみれ、湿気と血と煙が混ざる空気の中では、金属はすぐに錆び、弓の弦も一晩で切れることがありました。

だから、磨き・油塗り・点検は単なるルーティンではなく、“次の一撃を生き延びるための準備”だったのです。

武器を手入れする時間は、同時に心を整える時間でもありました。

戦いと静寂のあいだに生まれる、ほんの短い休息のような瞬間。

無心で布を動かすうちに、兵士たちは恐怖を遠ざけ、気持ちを落ち着けていきます。

研ぎ澄まされた刃は、彼らの緊張を映す鏡でもあり、生きる意志を確かめるための儀式でもあったのです。

陣営は“動く街”だった

戦場のキャンプには、兵士だけでなく、さまざまな人々が行き交っていました。

商人、鍛冶屋、料理人、洗濯婦、そして娯楽を提供する芸人たち

——彼らは「キャンプフォロワー」と呼ばれ、野営地をまるで移動する小さな町に変えていたのです。

パンや酒が売られ、鎧が修理され、即席の市場が立ち上がる。

戦場の隅には子どもの笑い声が響くことさえありました。

さらに、現地の住民とのやり取りも日常の一部であり、言葉が通じなくても、笑顔や身振りで交渉が成立していました。

ときに酒を酌み交わし、ときに物を交換し合う

——そこには敵味方を超えた人間の温もりがありました。

どんな戦場でも、人はやはりつながりを求めてしまうのです。

禁じられても消えない賭博の誘惑

賭博による騒動は、まるで火の粉のようにあちこちでくすぶり続けていました。

小さな負けから始まった喧嘩が、翌朝には殴り合いに発展することもしばしば。

負債を抱えた兵士が夜逃げを図り、上官が怒りの禁止令を出す

——けれど、その数日後にはまた焚き火の輪の中でサイコロの音が響くのです。

結局、退屈が勝つ。

それが戦場の真実でした。

戦の合間に訪れる長い沈黙の時間をどう埋めるか

——それは剣を振るうより難しい課題だったのです。

サイコロは、兵士にとって“もう一つの戦場”であり、運と理性の狭間で戦う小さなドラマでもありました。

待つ力は今も通じる

現代の私たちも、会議やプロジェクトの合間に訪れる長い「待ち時間」を経験します。

やることが見つからず、時計の針ばかりを目で追う

——そんな瞬間、実は私たちも中世の兵士と同じ状況に立たされています。

彼らは退屈を敵視せず、歌い、手を動かし、仲間と語らうことで心を保っていました。

私たちもまた、その時間を自分を整えるための小さな余白として使うことができるのです。

退屈は、私たちを停滞させる敵ではなく、考えを熟成させ、感情をリセットするための静かな相棒。

それをどう扱うかが、現代を生きる知恵の一つなのかもしれません。

最後に

焚き火の明かりの中で

パチパチと木がはぜる音。

その隙間を縫うように、サイコロの転がる音、誰かの鼻歌、鎧を磨く金属音が混ざり合う。

中世の夜は、意外にも静かで温かい。

戦いに疲れた兵士たちは、ほんのひととき焚き火の前で人間らしさを取り戻していました。

戦争という極限の中でも、人は笑い、語り、手を動かすことで心を保つ生き物です。

火の明かりに照らされた顔には、敵でも味方でもない、ただ“生きている”人の表情が浮かんでいました。

次に退屈を感じたとき、目を閉じて想像してみてください。

夜の野営地でサイコロを振る兵士たちを。

そして、どんな時代でも“暇つぶし”が人を支え、希望を灯してきたということを思い出してください。

それは、退屈を生き抜くための、最古にして最強の知恵なのです。

おまけの4コマ