無料ボタンが“青”になりがちな理由(色と行動)

はじめに

なぜ無料ボタンは青いのか?

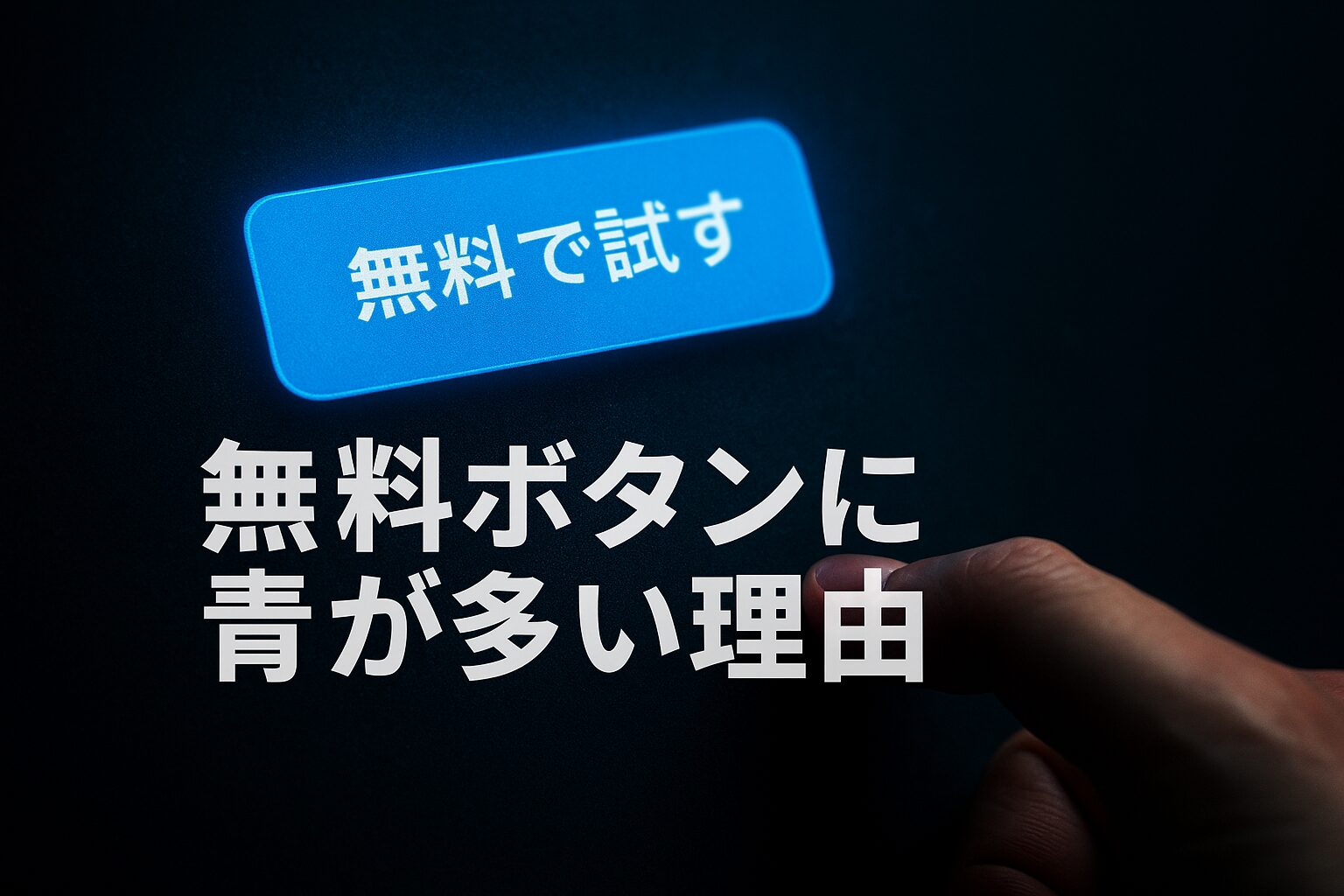

ネットを見渡すと、やたらと目に入る「無料で試す」や「今すぐ登録」の青いボタン。

気づけば、ほとんどのサービスが“青”であなたを誘ってきます。

まるで「青い鳥」が幸福を運んでくるかのように

──いや、実際は広告主が幸福を運んでほしいだけなんですが。

では、なぜ無料ボタンは青になりがちなのか?

そこには歴史・心理・慣習・実務上の都合が絶妙に絡み合った背景があります。

本記事では、日常でふと目にする「青い無料ボタン」を題材に、デザインの裏側と人間行動の心理学を軽妙に解説していきます。

※本記事はエンターテインメント目的で制作されています。

1. インターネットのDNAに刻まれた「青=押せる」

まずは歴史の話。

初期のブラウザではリンクの色は青(未訪問)と紫(訪問済み)が標準設定でした。つまり「青い文字=クリックできる」という学習が、世界中のユーザーに無意識レベルで刷り込まれたのです。

その名残は今も強力で、ユーザビリティ研究で知られる国際的な調査機関Nielsen Norman Groupの調査でも「青いリンクは最も信頼性の高いクリックシグナル」とされています。

リンク色が青なら「押していいやつ」だと脳が自動で判断する。

言い換えれば、青はウェブにおける“安全地帯”なんですね。

これがボタンにも転移しました。

青いボタンを置くだけで、「これ、押せそう」と直感的に理解させられる。

デザイナーにとっては楽ちん、ユーザーにとってはストレスなし。

結果、青いボタンは広く普及したわけです。

2. 既定値は世界を染める

iOSとUIライブラリの影響

次に実務的な事情。

iOSの標準色「System Blue」、GoogleのMaterial UIのデフォルトカラー「#1976D2」、CSSフレームワークの.btn-primary──これらはすべて“青系”です。

つまり、多くのデザイナーは既定値をそのまま採用してしまうのです。

試作→実装→リリースと進む中で「まぁ青でいいか」と流れていく。

気づけば、世界中の主要なボタンが青く統一されていた……。

ちょっとした惰性が、インターネット全体を染め上げたのです。

例えるなら、引っ越し初日にとりあえず買った食器が、5年後も現役で食卓に並んでいるようなもの。

便利で無難だから誰も変えない。

それが“青”なんです。

3. 心理学:青は「安心」「信頼」「冷静」

マーケティングの研究では、青は「信頼」「有能さ」「冷静さ」といったイメージを喚起しやすいとされています。

金融機関やIT企業のロゴに青が多いのも納得ですね。

「無料」という言葉は本来うれしいものですが、同時に「本当に安全?」「後から課金されない?」という疑念もつきまといます。

そこで青の出番。

青ボタンを添えることで、「安心して押してくださいね」と心理的な摩擦を和らげる効果が期待できるのです。

逆に赤ボタンで「無料」と書かれていたらどうでしょう?

「血の匂いがする無料」──誰が押したいでしょうか。

4. アクセシビリティ:色覚の多様性と青の役割

もう一つ大事なポイントがアクセシビリティ。

世界人口の約8%の男性が赤緑色覚に影響を受けています。

つまり、赤と緑の区別がつきにくい人が少なくない。

その点、青は区別しやすい色相。

だから「青ボタン」は多様な視覚特性を持つ人にとっても識別可能であり、ユニバーサルデザインとして安全な選択肢なのです。

要するに、青は“みんなに優しいボタン色”でもあるわけですね。

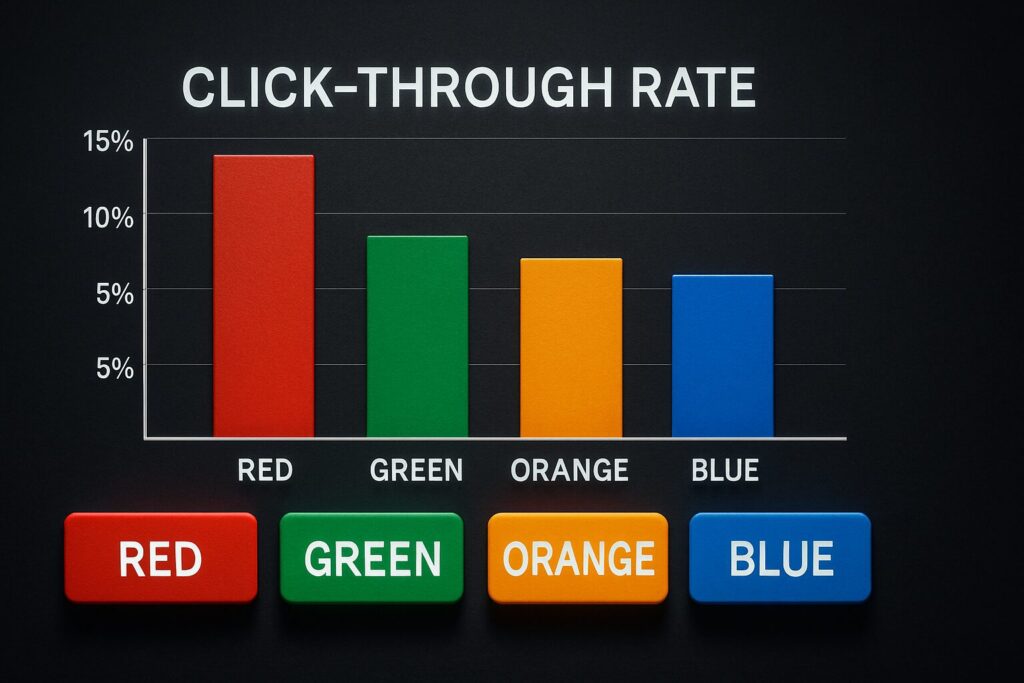

5. 「青最強」ではない──A/Bテストの現実

とはいえ、「青ボタン=常に最高」ではありません。

実際のA/Bテストでは、赤やオレンジのボタンが青より高いクリック率を示すケースもあります。

特に背景や周囲の色に埋没すると、青の効果は半減します。

例えば某SNSのようにインターフェース全体が青いサービスで青ボタンを置いたら……?

そう、背景に溶け込んで「青い迷彩ボタン」と化してしまうでしょう。

重要なのはコントラストと文脈。

ブランドカラーやサイト全体の配色によっては、青よりも赤・緑・オレンジのほうが目立つこともあるのです。

6. 日本人と「青信号」──文化的な補助線

日本語には「青信号」という言葉があります。

実際には緑に近い色なのに、私たちは「青=進め」と呼んできました。

この言語習慣が、日本人にとって「青=前進」という潜在的な認知を補強している可能性があります。

つまり日本のユーザーにとって、青ボタンは「進め! 押せ!」のサインとして文化的にも親和性があるわけです。

7.「無料ボタン」を青で設計するなら

ここまでの要素を踏まえて、「無料ボタン」を青で設計する際の実務的なヒントをまとめてみましょう。

- 色は濃いめの青+白文字

#1976D2あたりが無難。 - ホバー時(カーソルをボタンの上に乗せたときの状態)に明度を少し変化

ユーザーの“押した感”を演出。 - 「無料で試す」「0円で開始」など直球のラベル

曖昧さを排除して安心感を与える。 - 赤系要素と近接させない

エラーメッセージと混同させないため。

要は「安心×目立つ×押したくなる」の3点セットを整えることが肝心です。

最後に

青いボタンの正体は「惰性と合理の産物」

青い「無料」ボタンは、インターネットの歴史、デザインの既定値、心理学的効果、アクセシビリティ、そして文化的習慣のすべてが重なって生まれた存在です。

言ってみれば、人類とインターネットが共同で育てた“青い慣習”なのです。

ただし「青=絶対」ではありません。

最適な色は文脈次第。

だからこそ、デザイナーやマーケターはA/Bテストで確かめ続ける必要があります。

最後にひとこと。

次に「青い無料ボタン」を見かけたら、ぜひこうつぶやいてください。

「おっと、これぞ歴史と心理と惰性が染めた青だ」

……そう思いながらクリックすれば、きっとちょっとだけ楽しくなるはずです。