“100円”は誰が決めた?価格に隠された子ども経済学

はじめに

その価格は誰が決めた?

駄菓子屋の棚にズラリと並ぶ「100円」のお菓子。

ガチャガチャの横に貼られた「1回100円」

──この数字、いったい誰が決めたんでしょう?

50円でもいいじゃない。

いや、今どき200円のほうがリアルじゃない?

そんな素朴な疑問から始まったこの問い、掘れば掘るほど見えてくるのは「子ども経済学」という名の、ちょっと不思議で、ちょっと懐かしい経済の物語です。

※本記事はエンターテインメント目的で制作されています。

そもそも「100円」は高いの?安いの?

まず考えてみましょう。

100円って高いんでしょうか?それとも安い?

大人の感覚では「100円=お釣りで出てくる小銭」レベルの扱いかもしれません。

コンビニのレジ横ガム、100均ショップ、駄菓子

──いずれも“気軽さ”の象徴です。

ところが、子どもにとっての100円は違います。

まるでレアドロップを引き当てたような、強烈な価値を持つ紙幣未満のコイン。

それは「経済的独立」のはじまりを告げる、最初の通貨です。

──そう、「100円」は、子どもが経済に触れる最初の“単位”なんです。

小遣いは「昭和」が作った?

小遣いの始まり

話を昭和に戻しましょう。

戦後の混乱が落ち着き、高度経済成長へと突入した1960年代。

日本は急速に豊かになっていきました。

この時代、子どもたちの手元にも、ついに“余剰”が生まれます。

そう、小遣いです。

といっても、

当時の子どもたちがもらっていたお小遣いは、月に500円〜1000円程度が相場でした。

「500円玉はまだない」時代、100円玉はきらめく“夢の通貨”でした。

駄菓子1つ10円、瓶ジュース30円、ガチャガチャ50円。

そんな時代背景において、「100円あればいろいろできる」ことが、子どもたちの行動半径と結びついていきます。

そして商売人たちは気づくのです。

「子どもの手にある“最大の額面”に、価格を合わせればいい」と。

ガチャガチャと100円の蜜月

1970年代に大流行した“ガチャガチャ”文化

中身の見えないカプセル、ハンドルを回すだけのシンプルな設計

……そこに設定された価格が「100円」だったのは偶然でしょうか?

もちろん、いいえ。

むしろ「100円で1回」というシステムは、子どもが1人で完結できる“消費の儀式”だったのです。

1. 自分の財布から100円玉を取り出し、

2. 自販機に入れ、

3. 自らの手で結果を受け取る。

これはもう、「購買行動」というより「通過儀礼」

つまり、消費者としての第一歩を踏み出す“演出装置”だったのです。

…と、ここまで語ると「100円=子どもの消費限界」として最適だった理由が、ぼんやり見えてきませんか?

100円が“教育”だった時代

教育として価格設定?

100円という価格には、もう一つの側面があります。

それは「お金の価値を学ぶ教材」としての役割です。

大人がよく言いますよね。

「100円の大切さを教えたい」って。

でも子どもにとって“教訓”って、説教より現場のほうが身につくんです。

「100円あればアレとコレが買える」

「でも両方は無理」

「さて、どっちにする?」

──そう、選択の連続。

これはもう、実地の経済学。

ハーバードでも東大でも教えてくれない「予算内消費のリアル」です。

そして失敗もします。

「イマイチなおもちゃを買ってしまった」

「お菓子とジュース、両方は無理だった」

そんな痛みこそが、記憶に残る“お金の授業”なのです。

なぜ「200円」にはならなかったのか

他の金額ではだめだったの?

さて、ここでふと思いませんか?

「じゃあ、200円じゃダメなの?」

もちろん可能です。

でも、200円になると子ども一人では回せないんです。

2枚必要=お財布を開けて取り出す回数が増える=親の関与が増える。

そう、商売人がターゲットにしていたのは、

「親の目を盗んででも買いたい」という子どもの“自主性”なんですね。

100円はそのちょうどいい“予算ライン”。

「もらっている範囲内で自己決定できる」ギリギリの額だったわけです。

つまり、「100円」は価格の問題ではなく、

「行動設計」の問題だったのです。

100円の終わりと“単価”のゆくえ

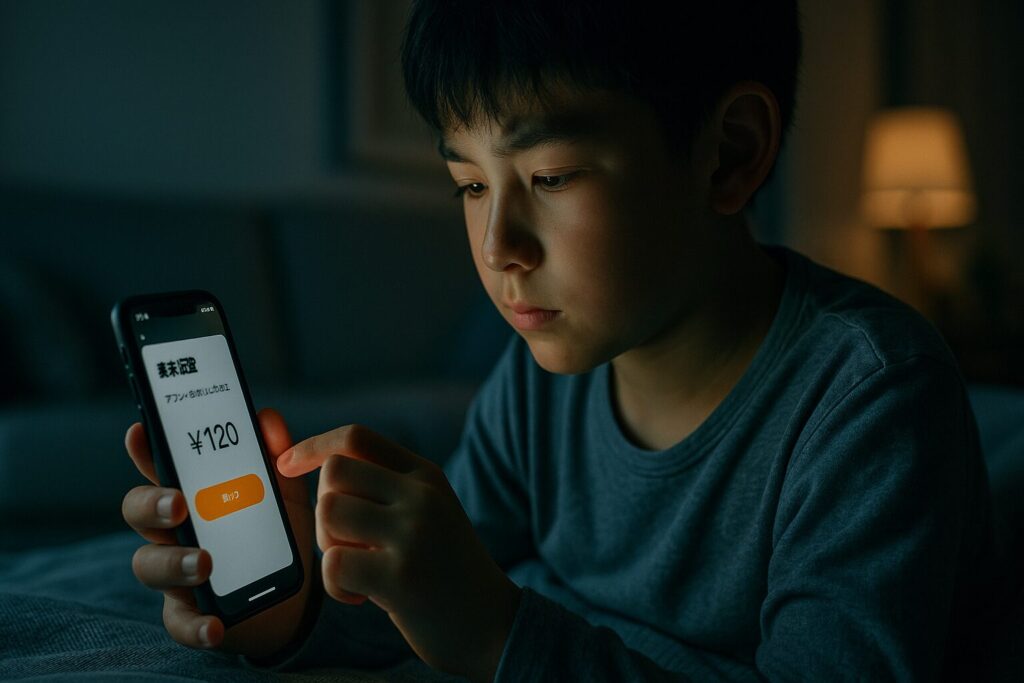

握りしめていた100円は、今、画面の中に消えた。

とはいえ、いまや100円では買えない時代になってきました。

ガチャは300円が当たり前。

駄菓子屋も減少傾向。

お年玉の相場もどんどんインフレ。

子どもたちが触れる初めての価格単位も、

100円ではなく「デジタルコイン」「アプリ課金」の時代へ移りつつあります。

「1クリックで120円」

──選択の重みも、対価の実感も薄れつつある中で、

100円という“重たかった小銭”の時代は、静かに終わろうとしています。

それでも、100円には物語がある

あなたが最初に握りしめた100円玉を、覚えていますか?

あの駄菓子屋の暗がり、ガチャのハンドルの重さ、

何に使うか悩んだ5分間──

たった100円に、私たちは「選択」「失敗」「後悔」「納得」

すべての経済行動の原型を詰め込んでいたのかもしれません。

いつか誰かが、「どうして100円だったの?」と聞いてきたら、

こう答えてください。

「あれは、経済のはじまりだったんだよ」

📌最後に

小さなコインに、大きな学び

「100円」は、ただの価格じゃありません。

それは“誰かが払ってくれた授業料”でもあり、

“自分で選んだ責任”でもあるんです。

だからこそ、この数字には物語が宿る。

そう思うと、財布の中の100円玉もちょっと誇らしく見えてきませんか?

さて、次に100円玉を使うとき

──ちょっとだけ、子どものころの自分を思い出してみてください。

4コマ漫画「100円の経済学」