ガチャガチャの原点は“おもちゃ”じゃなかった!?実はガムから始まった、カプセルトイの知られざる世界史

はじめに

「ガチャって日本で生まれたんでしょ?」

──これはよくある誤解です

実はその原点、なんと19世紀末のアメリカ。

そしてカプセルの中に入っていたのは、可愛いフィギュアではなく“ガム”。

しかもそのターゲットは子どもではなく、ネクタイを締めた通勤中のビジネスマンたちでした。

ガチャは「遊び」ではなく、

「一服の清涼感」からスタートしたのです。

そんな渋めのスタートを切ったガチャが、どうしてここまで進化を遂げたのか?

“回す快感”の裏にある130年以上の歴史を、ひとつずつひも解いていきましょう。

カプセルの中には、想像以上に深い物語が詰まっているのです。

※本記事はエンターテインメント目的で制作されています。

🎯 “Silent Salesman”の静かな衝撃

アメリカ発!

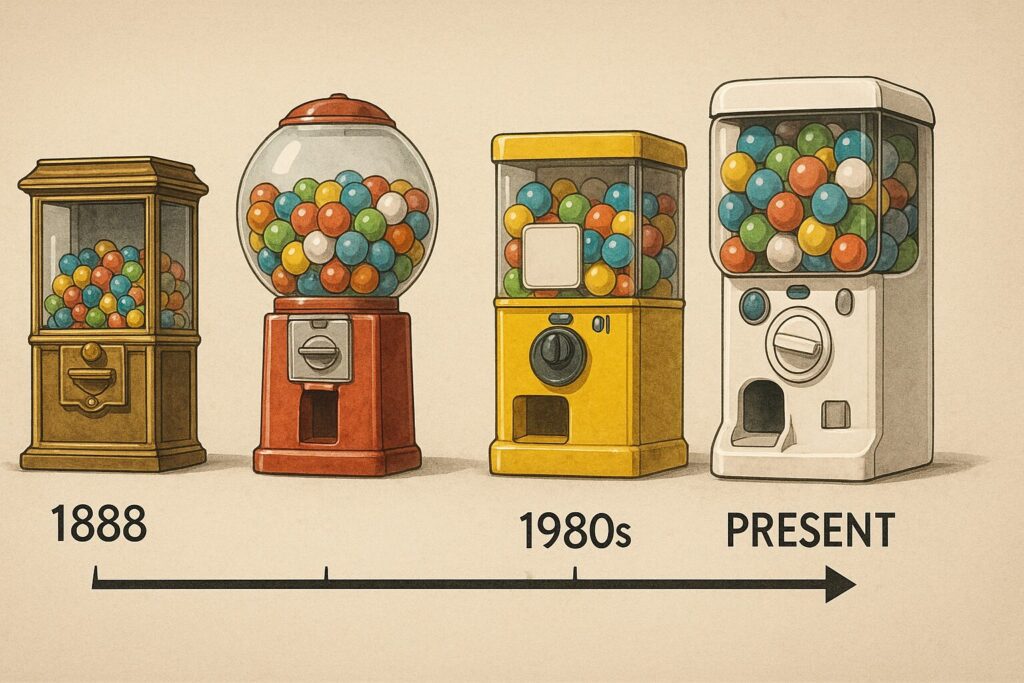

舞台は1888年、場所はニューヨークの地下鉄構内。

ここに、世界初となるガムの自動販売機が堂々と登場しました。

仕掛け人はトーマス・アダムス社。

売られていたのは、カラフルで香り豊かな「トゥッティ・フルッティ」風味の板ガム。フルーツの盛り合わせのような甘い香りと味わいで、いちご、バナナ、オレンジなど複数の果物の風味がミックスされた、当時としてはとても珍しく華やかな味でした。

この販売機には「Silent Salesman(無言の販売員)」という異名が与えられ、人の手を借りずにガムを提供する、当時としては驚きのハイテク装置でした。

ターゲットは子どもではありません。

ネクタイを締めた大人たちが、通勤前に口を爽やかにするための“手軽な一口”として利用されていたのです。

この機械は、いわば「ガムを売ること」だけでなく、

「時間を埋める」

「気分を変える」

ための新しい消費体験を提供していました。

まさに現代の自販機文化のルーツが、この静かな販売員から始まったのです。

🎡 “見る楽しさ”が加わった進化の瞬間

人形が動く!?

1897年、アメリカのPulver Manufacturing社が、とある革新的な仕掛けを導入します。

それは――

コインを投入すると、小さな人形が動き出すガム販売機。

ただの“購入行動”だったガムの買い物が、「ちょっとしたイベント」に変わった瞬間です。

人は“もの”を買うより、“体験”を買いたい。

その心理を先取りするかのように、この仕掛けは話題を呼び、購入のたびに小さな驚きと笑顔を生み出しました。

さらに1907年には、カラフルなガムボールが透明な容器に入れられ、ガムが“見える商品”として登場します。

視覚的なインパクトと、購入時のワクワク感がセットになり、販売機はもはや“見せる装置”へと進化。

1923年にはその仕組みに特許が与えられ、1930年代にはクロム合金製の高級感ある筐体が登場。

駅だけでなく商業施設や遊園地など、より多くの人の目に触れる場へと進出していきます。

こうして販売機は、「ただ売るだけの機械」から「五感を刺激する装置」へと進化を遂げたのです。

🌍 “中身”は日本から来ていた!?

逆輸入の真実!

1965年、東京・台東区で玩具店を営んでいた茂木龍三氏が、アメリカから珍しいガム販売機を輸入しました。

これが日本におけるガチャの第一歩……と思いきや、ここに驚くべき事実が隠されていました。

なんと、その機械の中に入っていたカプセル玩具は、まぎれもなく日本製。

実はアメリカの業者LOハードマン氏が、日本で手に入れた小さな玩具をカプセルに詰め、アメリカ国内でガム機に仕込んで販売していたのです。

つまり、日本は“カプセルの中身”として、ガチャの世界にすでに参加していたことになります。

中身は日本発、外側はアメリカ発。

ガチャ文化は、知らぬ間に両国の合作でスタートしていたのです。

しかも日本側は、自国の玩具が“カプセルトイ”として使われていることを知らされていなかったというから、なおさら興味深い。

後に「輸入」したはずの文化が、実は「逆輸入」だった——

ガチャには、そんな予想外のストーリーが隠されていました。

🛠 日本が加えた“衛生”という革命

カプセル化で始まった新時代

アメリカから輸入された販売機をそのまま日本で使うには、ひとつ大きな問題がありました──それは衛生面です。

そこで茂木龍三氏は考えました。

「裸のままじゃダメだ。中身をきれいに包もう」と。

こうして生まれたのが、透明なプラスチックカプセルに玩具を封入する方式。

“見えて安心、清潔で楽しい”

──これが日本式ガチャの出発点です。

1967年には国産ガチャ機が登場し、ついに“回す文化”が日本で独自に根付き始めます。

1976年には「スーパーカー消しゴム」の登場で、子どもたちの間に大ブームが発生。

1977年、バンダイが「ガシャポン」というネーミングで参入。

これが単なる自販機商品を“ブランド”へと格上げし、収集欲を刺激する“仕組み化された遊び”として再定義していきます。

1983年には「キン肉マン消しゴム」が登場し、まさかの社会現象に。

校庭では対戦、筆箱にはコレクション、友達との交換……

もはやガチャは「遊びの外貨」と化していました。

さらにテレビCM、漫画連載、雑誌企画など、メディアと連携したプロモーションが次々と展開。

ガチャは“回すだけ”の存在から、“文化を回す”存在へと進化していったのです。

👨💼 ガチャは“大人のたしなみ”へと進化

子どもだったあの頃の“ワクワク”を、大人の感性でアップデート。

かつて子どもたちの遊び道具だったガチャガチャが、2000年代以降、静かにターゲットを広げ始めました。

その変化を一気に加速させたのが、2012年に登場した「コップのフチ子」シリーズ。

シュールでちょっとセクシー、そして何より“飾りたくなる”このガチャは、大人の心を見事にキャッチしたのです。

今やガチャ文化は、以下のような進化によって支えられています。

- タップで光る・しゃべる電子ギミック付きトイ

- 思わずSNSにアップしたくなる、超リアルなミニチュア

- アイドル・アニメ・地元限定のコラボガチャ

- シークレットカラーや“あたり仕様”で中毒性アップ

「回す楽しさ」は、「飾る喜び」や「集める充実感」へとシフト。

もはやガチャは、日々のストレスを癒す“大人のごほうび”とも言える存在です。

財布の小銭が減るたびに、なんだか気持ちは少し豊かになる──

ガチャはそういう“小さな贅沢”を提供し続けているのです。

🌐 世界が“回したくなる” GACHA文化の逆襲

ガチャはいまや、国境を越える

「コレクションのパスポート」

2022年、日本国内のガチャ市場は610億円を突破し、かつての“子どもの遊び”は堂々たる巨大市場へと成長しました。

そしていま、「GACHA」は海外でも注目の的に。

アメリカ、台湾、フランス、シンガポール──

国境を越えて、“回す文化”は確実に広がっています。

観光地や空港、アニメイベントなどで設置されたガチャ機は、日本のポップカルチャーを象徴する存在として、多くの外国人観光客が足を止め、コインを投入しています。

「ガチャって英語で通じるの?」

──はい、今や“GACHA”は世界語です。

さらに最近では、多言語表示に対応したマシン、現地限定のご当地カプセル、世界的人気キャラクターとのコラボなど、海外仕様の展開も次々と登場。

日本で生まれたGACHAは、いまや世界中の誰かの“旅の思い出”や“コレクション欲”をくすぐる存在になっているのです。

🧭 知って得する10の進化ポイント

ガチャの歴史をまるっと辿る!

- 1888年:ニューヨークで世界初のガム販売機が誕生!

- ターゲットは子どもではなく、通勤中の大人たち。

口臭予防や気分転換のために購入 - 1897年:人形が動く仕掛けが登場!ガム購入にエンタメ要素がプラス

- 1907年:透明な容器でガムボールを“見せる商品”に。視覚の楽しみが追加

- 1930年代:クロム合金製の高級筐体が登場。駅から商業施設へと普及拡大

- 実はこの頃、日本からカプセル用玩具がアメリカへ輸出されていた!

- 1965年:アメリカのガム機が日本に逆輸入。ここから日本独自の進化がスタート

- 1977年:バンダイが「ガシャポン」ブランドで参入。ガチャに“名前”と“世界観”が生まれる

- 2010年代以降:「コップのフチ子」などで大人層にもブームが再燃

- 現在:「GACHA」は世界語に!日本文化の象徴として世界中に広がる

🎁 最後に

カプセルの中には、130年分の物語が詰まっている

ガチャガチャは、130年以上にわたって進化を重ねてきた“文化の結晶”とも言える存在です。

最初は駅の片隅で売られていた一枚のガム。

それが時代を超えて、国境を超えて、気づけば私たちの身近な「ワクワクの象徴」になっていた

── そんなドラマチックな変遷が、この小さな機械にはぎっしり詰まっています。

回すという行為の中には、「驚き」「偶然」「発見」「思い出」

……あらゆる感情が凝縮されています。

次にカプセルを回すとき、それは“おもちゃを買う”のではなく、“時代をひとつ手に取る”ことなのかもしれません。

そう考えると、あのコロコロとした一回300円の音が、少しだけ特別なものに聞こえてきませんか?

4コマ漫画「ガチャが語る歴史」