なぜ私たちはパズルに夢中になるのか?「楽しむ」という感情のルーツに潜む、人類と神の静かな対話

はじめに

気がつけば、パズルに何時間も没頭していた

——そんな経験はありませんか?

ほんの遊びのつもりが、いつの間にか手を止められなくなる。

それは偶然ではなく、私たちの本能に深く根ざした“なにか”が働いているのかもしれません。

パズルという言葉のルーツ、そして「楽しむ」という行為の語源をたどっていくと、見えてくるのは意外な真実です。

それは、人類が太古の昔から続けてきた“問いとかえし”の儀式

——つまり、神との対話です。

この記事では、パズルが生まれた背景や、「楽しむ」という感情の由来を文化・歴史・心理の視点からわかりやすく解き明かしていきます。

そして、現代に生きる私たちがなぜパズルに心惹かれるのか。

その理由をあなた自身の感覚と言葉で、見つけ出してみてください。

※本記事はエンターテインメント目的で制作されています。

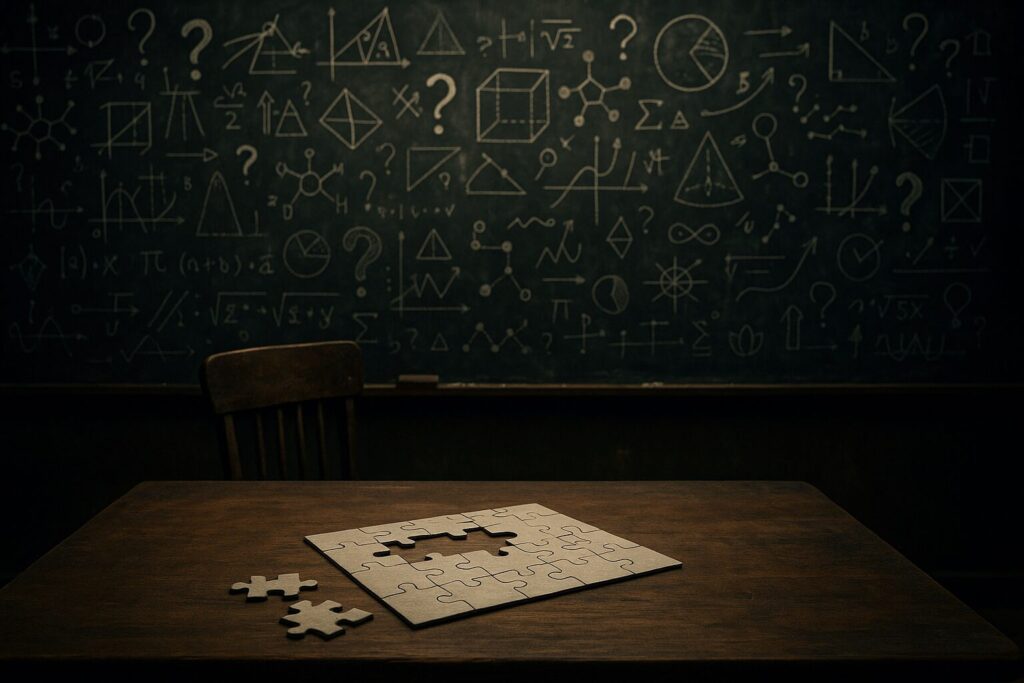

🧩 パズルの正体は「問い」だった

そもそも「パズル」とは、何なのでしょうか?

英語の「puzzle」は、16世紀に「困惑させる」「混乱させる」といった意味の動詞として登場しました。

語源をたどると「pose(問いかける)」という言葉に行き着きます。

つまり、パズルの原点は“質問すること”にあるのです。

- 誰かが問いを投げかける

- 相手はその意図を読み解こうと頭をひねる

- 解答を見つけた瞬間、両者の間に静かな理解が生まれる

✔️ パズルとは、もともと「問いかけに対する知的な応答」なのです。

現代においても、その構造はまったく変わっていません。

クロスワード、数独、謎解きゲーム

——どれも誰かが仕掛けた問いに、私たちが知恵で応じているのです。

パズルとは単なる遊びではなく、目に見えない誰かとのコミュニケーション。

だからこそ、私たちは心をつかまれ、夢中になってしまうのかもしれません。

⛩ パズルは神からの問いかけ!?

パズルは神からのメッセージだった?

古代ギリシャでは、“謎”はただの娯楽ではありませんでした。

それは神々が人間に投げかけた、真剣な問いだったのです。

その最たる例が、スフィンクスの謎かけ。

「朝は四本足、昼は二本足、夜は三本足の生き物は?」

この問いに対し、英雄オイディプスが「人間」と答えた瞬間、彼はただの知恵者ではなく、“神の試練を解いた者”として神話に名を刻みました。

- 問いは、人間の一生を象徴する深い構造を持っている

- 神の意図を読み解く力こそ、知性と信仰の証だった

さらに、デルフィの神殿では、神託を伝える巫女ピュティアの言葉は、明確な答えではなく“謎めいた詩”のように語られました。

信者たちはその意味を考え、解釈し、自分なりの答えを見出していったのです。

🌀 神託とは、神から人間に与えられた“思考せよ”というパズルだったのかもしれません。

神が答えをくれないのは、意地悪ではなく、「考える力」を授けているから。

神の問いに向き合い、自らの知で応える——まさにパズルそのものの構造です。

古代の神々は、答えよりも「答えにたどり着こうとする心」を見ていたのかもしれません。

🏺 日本にもあった「神と謎の対話」

謎を通じて神と向き合う

——それは日本神話にも色濃く刻まれています。

代表的なのが「天岩戸(あまのいわと)」の神話です。

太陽神・天照大神が岩戸に隠れて世界が闇に包まれたとき、神々はどうしたか?

答えは意外にも「謎かけ」ではなく、「舞と音楽」でした。

- 神々は音と踊りで天照大神の心を動かし、岩戸から引き出した

- この行為には、明確な“問い”ではなく“象徴的なメッセージ”が込められていました

- 「楽しむ」という言葉が「手を伸ばす=たのし」から来たという説も、この神話と重なります

さらに、日本古来の巫女は神の声をそのまま語るのではなく、象徴や暗示という「わかりにくさ」に変えて伝えました。

🎎 神の言葉は、明快な命令ではなく、問いのかたちをして私たちに届いていたのです。

読み取る側の“解釈”こそが信仰の営みであり、神との対話でした。

つまり、神の声を聞くとは、正解をもらうことではなく、その謎と向き合うこと。

それはまさに、現代の私たちがパズルを前にしたときの姿と、重なって見えるのです。

🎼 「楽」という漢字の隠された意味

「楽」という漢字に隠された、本来の“楽しむ”という感覚

私たちが何気なく使っている「楽しい」「音楽」という言葉。

そのルーツには、実は神事の風景が広がっています。

「楽」という漢字は、古代において神に仕える場で使われていた“打楽器”の象形から生まれたといわれています。

- 「音」は、神と人の声が交わる瞬間を表し

- 「楽」は、その交信をつなぐ道具だった

- つまり、音楽とは“神へ想いを届ける行為”だったのです

音楽や舞は、神を招き入れ、心を響かせ、意志を伝え合う神聖な儀式の一部でした。

🔔 「楽しむ」とは本来、神と響き合うこと。

そこには、ただの娯楽を超えた精神的なつながりがあったのです。

現代でも、音楽を聴いたときに心が揺さぶられたり、説明のつかない感動が込み上げたりするのは、もしかしたら“見えない何か”とつながる力が、私たちの中に残っているからかもしれません。

楽しむという感覚。

それは、神と人とが呼応し合ってきた遠い記憶のかけらなのです。

🧠 なぜ私たちは謎に惹かれるのか?

謎解きブームが映す人間の“本能”

リアル脱出ゲーム、クイズイベント、スマホでの謎解きアプリ

……今や「謎を解くこと」は、特別な趣味ではなく、ごく日常の娯楽になりました。

でも、なぜ私たちはここまで“謎”に惹きつけられるのでしょう?

一見遊びに見えるこの行為には、私たちの奥底に眠る「考えたい」「答えを出したい」という欲求が見え隠れしています。

人が謎に惹かれる5つの理由

- ✅ 明確な答えがあることにホッとする(現実にはなかなかない)

- ✅ 出題者の意図を読み解くことで生まれる知的快感

- ✅ 正解したときのスッと腑に落ちるあの快感

- ✅ 問いかけを通じて誰かと“心で会話している”感覚

- ✅ 何もかもが曖昧な日常の中で、謎は秩序をくれる

✨ 謎を解くとは、問いに向き合い、自分の力で世界を理解しようとする行為。まさに人間の本能です。

SNSの時代、私たちは日々無数の問いと答えにさらされ、選び、解釈しています。

その環境の中で、「謎を解く力」はますます求められているのかもしれません。

つまり、謎解きは単なる遊びではなく、自分という存在が問いにどう応えるかを試される、知性と感性のリハーサルなのです。

📌 最後に

パズルは“問いに答える”という人類最古の儀式

- パズルは、問いを通して誰かとつながる知的な行為

- 「楽しむ」とは、本来“神と響き合うこと”を意味していた

- 謎解きは、混沌とした世界の中に“秩序”を見出す意志の表れ

✅ パズルとは、古代から続く「問いと応答」という文化の、もっとも洗練された形です。

次にあなたがパズルの前で立ち止まるとき、その問いの向こう側にいる“誰か”の存在を想像してみてください。

🔎「この問いを、誰が、どんな想いで仕掛けたんだろう?」

その瞬間、あなたは過去とつながっています。

数千年前の神官、巫女、哲人、そしてあなた自身の中にある「考えたい」という本能と——。

パズルを解くとは、古代から続く人間の叡智と祈りに、静かに手を伸ばすことなのです。

4コマ漫画「最後のピースは問いだった」