今なお語り継がれる『かまいたちの夜』——30年経っても色褪せない7つの秘密

はじめに

「“読むゲーム”って面白いの?」

そんな素朴な疑問を持ったあなたにこそ、伝えたい物語があります。

1994年、スーパーファミコンで発売されたサウンドノベル『かまいたちの夜』

30年近く経った今も、なお多くのプレイヤーに愛され続けているのは、単なる懐古趣味ではありません。

文字と選択肢だけでなぜこれほど深く心を揺さぶるのか。

本記事では、その“中毒性”を7つの観点から紐解いていきます。

※本記事はエンターテインメント目的で制作されています。

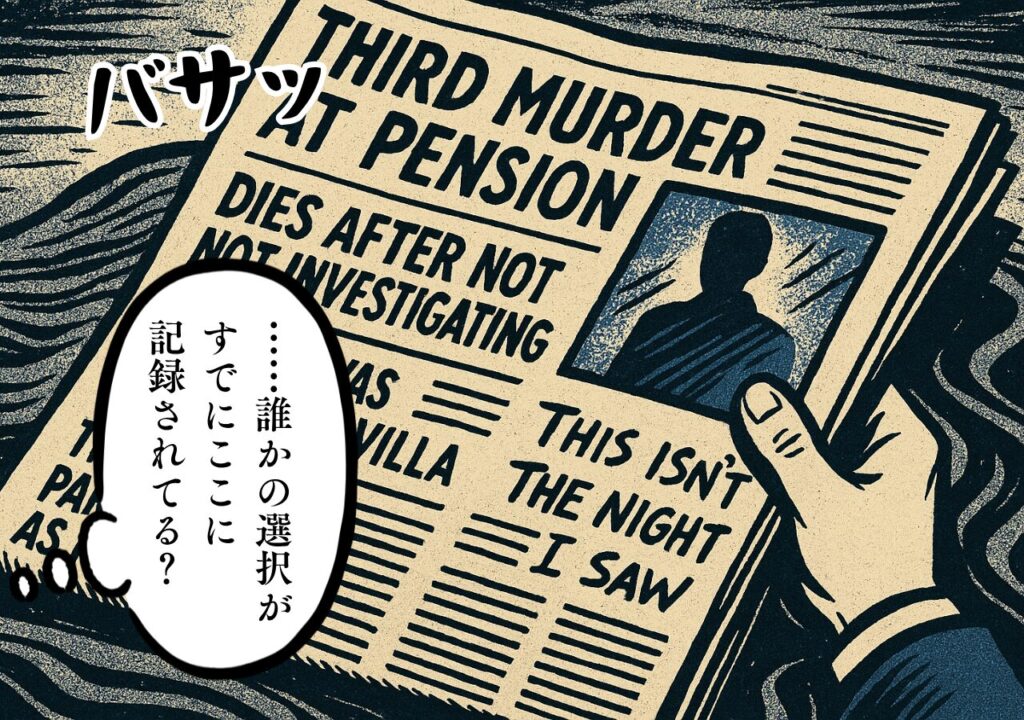

画像は全てイメージによる創作です。

1. 物語に「触れる」ではなく「操作する」

読書を越えた体験

『かまいたちの夜』は、「読む」ことがそのまま「行動」になる作品。

ジャンルはサウンドノベル。

文章を読み、選択肢を選ぶ。

それだけのシンプルな形式が、なぜこれほどまでに強烈な体験を生み出すのか。

- 実写を取り入れた冬山の背景

- 青いシルエットで描かれる登場人物たち

- ミステリー作家・我孫子武丸氏によるシナリオ

テキスト主体でありながら、選択がすべての分岐点になる。

「読むことが選択になる。選択が、恐怖になる」

紙の本では味わえない“体験型読書”の原点です。

2. 雪山ペンションの“静かな狂気”

演出は最低限、想像は最大限

物語の舞台は、長野県のペンション「シュプール」

吹雪により閉ざされた孤立空間で、登場人物たちの関係性と不安が静かに崩れていく──。

- 外部との通信が途絶える閉鎖状況

- 明るい会話の裏に潜む疑念

- 徐々に増していく沈黙の圧力

テキストと背景だけで描かれる世界なのに、なぜか“空気”が張り詰める。

それは、余白の多さが読者の想像力を呼び起こすから。

ホラーやサスペンスの本質を突いた、抑制された怖さがここにあります。

3. 選択肢が物語のジャンルすら変える

マルチエンディングの魔力

選択によって物語が分岐する

──それ自体は今では当たり前。

しかし本作は、その分岐の「幅」と「深さ」が圧倒的です。

- 推理小説だったはずが突然ギャグ展開に

- サスペンスかと思いきやオカルト世界へワープ

- 選択肢ひとつで全キャラの性格まで変化

同じ舞台、同じセリフ。それでも“まるで別のゲーム”。

一度クリアして終わりではない。

むしろ“ここからが本番”なのです。

4. 音が「ないこと」こそが、最大の演出になる

「サウンドノベル」の名にふさわしく、本作の音の使い方は実に巧妙。

- 足音、風、ガラスの割れる音が静けさを支配

- BGMは最小限、むしろ“間”が恐怖を生む

- ヘッドホンでのプレイ推奨。臨場感が段違い

音があるから怖いのではなく、

音がないから怖い

──そんな感覚を教えてくれる稀有な作品です。

5. プレイヤーが“物語の責任”を負う構造

普通の読書では、登場人物の行動をただ見守るだけ。

けれど『かまいたちの夜』では、自分の選択が事件の行方を変えます。

- 調査する? 放置する? 誰を信じる?

- その判断が、誰かを救うか、破滅させるか

「これは他人の物語ではない。“あなた”の物語なのだ」

登場人物の一人として物語に介入する感覚。

それがこのゲーム最大の魅力であり、責任の重さでもあります。

6. リメイクを重ねるたびに、味わいが増す

発売から30年。

それでも新たなファンを生み続ける理由は、“進化し続けている”から。

- PlayStation、GBA、スマホ、PCなど多機種に展開

- システム面もアップデートされ快適な操作性

- シリーズ全体をまとめたリマスター版も登場

「昔のゲームだから取っつきにくそう…」

そんな心配は無用です。

7. 誰の“夜”も唯一無二

SNS時代の楽しみ方

現代では、誰かのプレイ体験を手軽に見聞きできます。

- 実況動画で「他人の選択」を体験

- SNSで「あのエンディングどうだった?」と語り合える

“正解のない物語”だからこそ、無数の語り口が生まれます。

「あなたの“夜”と、私の“夜”は、きっと違う」

それを比べ、楽しみ、また自分の選択に立ち返る──

そんな二重三重の楽しみ方が、本作の新しい価値です。

最後に

読むことが選ぶことに変わる、ただひとつの体験

『かまいたちの夜』は、物語を“読んだ”というより、“生きた”と感じさせてくれる数少ない作品です。

- 行動としての読書

- 没入としてのゲーム

- 選択としての物語体験

あなたがこのゲームで出会う“夜”は、どんな表情を見せるでしょうか。

その答えは、あなたの選択の先にしか存在しません。

※「サウンドノベル」は株式会社スパイク・チュンソフトの登録商標です。

本記事内では作品紹介を目的として使用しています。