ジャズ喫茶はなぜ潰れないのか?—マニア客・イベント収入・趣味と実益・文化的価値

はじめに

“気づいたら隣の席の人と一言も話していないのに満たされている”。

ジャズ喫茶に通うと、そんな不可思議な多幸感に出会いますよね。

昭和の遺物と思われがちですが、令和の今もその息は長いのです。

むしろ “細く長く、しかし確かに続く” 生存力があります。

なぜ潰れないのか

——結論から申し上げると、わざわざ行く人がいること、イベントで時間を編むこと、趣味と実益の絶妙なバランス、そして文化的価値の積み立て。

この四拍子が、まるでメトロノームのようにお店を刻み続けているからなのです。

※本記事はエンターテインメント目的で制作されています。

マニア客——“音を聴きに行く目的地”

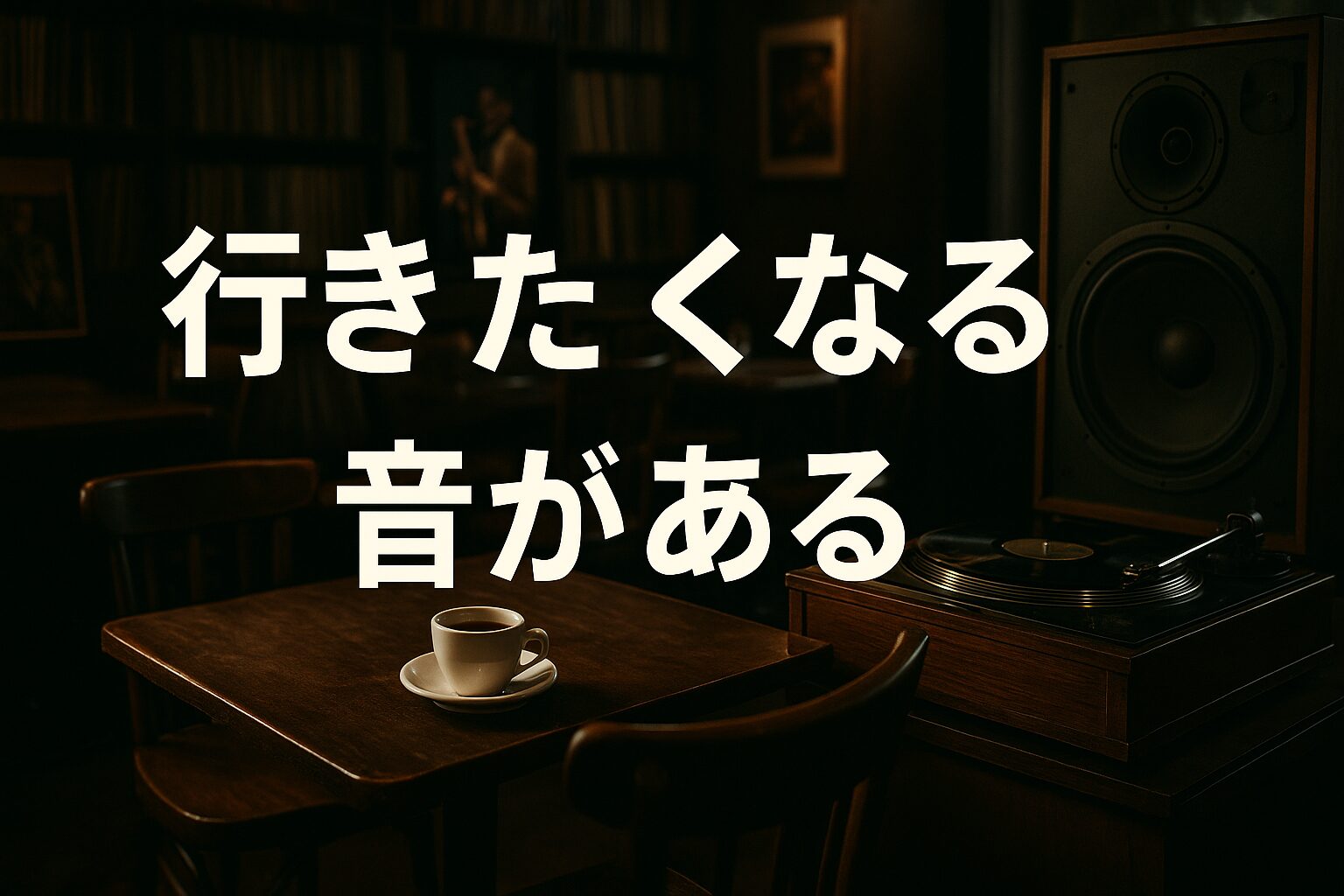

ジャズ喫茶の核は、コーヒーそのものではなく音です。

レコードと大型スピーカー、壁際に並ぶジャケット、針を落とす瞬間の緊張感

——あの「一音目」を聴きたくて、人はわざわざ出かけます。

とある地方都市の老舗ジャズ喫茶は、世界中から“巡礼者”が訪れる象徴的な存在とされています。

店主が音を追い込み続けることで、客は“再生”ではなく“現前”を体験するのです。

ここまで来ると、喫茶というより音の美術館と呼ぶのがふさわしいでしょう。

観光との接続も見逃せません。

とある都市が世界のメディアに取り上げられた際、老舗ジャズ喫茶が“歩いて回れる宝石”のひとつとして紹介されました。

つまりジャズ喫茶は、ラーメンや神社と同じレベルで旅の目的になるのです。

こうして“遠征需要”が存続を支えています。

SNSで「#音の沼へようこそ」と投稿すれば、同好の士が自然に集まるのも現代的な姿です。

スターバックスが“電源と打ち合わせ”の目的地なら、ジャズ喫茶は“沈黙と昂揚”の目的地です。

必要なものが違うからこそ、きちんと棲み分けができているのです。

イベント収入——“聴く体験”をプログラム化

もう一つの柱がイベント運営です。

たとえば“オリジナル盤鑑賞会”。

モノラル期の名盤を一枚じっくり針先とともに味わう

——実際に参加すると想像以上に没入できます。

参加条件は「1ドリンク以上」とシンプルでも、時間価値を設計することで、コーヒー1杯を超える対価が生まれるのです。

さらに、トークイベント、小さな上映会、ジャム・セッションなど、平日の夜を“テーマ夜”にして常連の来店動機を増やします。

結果として、客単価と来店頻度がじわじわと上昇します。

店にとってはフードロスを抑えられ、仕込みの計画が立てやすいというメリットもあります。

“音量帯”の使い分けも巧みです。

日中は会話もOKなカフェ寄り、夜はリスニングアワーとして音を主役に据える。

これだけで同じ箱が二毛作になるのです。

畑は一つ、収穫は二度。

農家さんも驚く運用方法ではないでしょうか。

趣味と実益——ライフワーク型経営

ジャズ喫茶の多くは、利益最大化よりも“続けられる形”を優先しています。

オーナーの“好き”が中心にあるため、営業時間や音量、レコードのセレクトまで店の流儀が一貫しています。

合う人だけが残り、結果として強固な常連基盤が築かれるのです。

マクロ環境も追い風です。

ポストコロナ以降、喫茶業態は客単価の上昇が続きました。

値上げが話題になると「それなら本当に好きな店に行こう」と人は選択します。

ここで“体験の個性”が際立つジャズ喫茶は、むしろ指名買いされやすいのです。

また、家族経営や自宅兼店舗で固定費を圧縮するケースも多いのが特徴です。

人件費や家賃の負担を減らせば、売上の波を吸収しやすくなります。

言うなれば“低燃費で長距離を走る”車。

最高速では勝てなくても、耐久戦には強いのです。

「儲からないけど潰れない」

皮肉めいた言葉ですが、実は文化事業の健全性を示しているとも言えるでしょう。

文化的価値——“音の民俗資料館”

ジャズ喫茶は日本独自の文化です。

1920〜30年代のレコード喫茶の萌芽から、戦後の復活、60年代の隆盛、そして現代の多様化まで。

長い時間の中で、ただの喫茶ではなく文化の節点になってきました。

国内外のメディアが繰り返し取り上げ、映画や書籍でも“聴かせる場”として記録されています。

海外のオーディオ・カルチャー誌から見ても、日本のジャズ喫茶はハイファイの聖地。

アナログ回帰のトレンドとも心地よく共鳴しているのです。

この“文化的資本”は、今すぐ現金化できるものではありません。

しかし、時間が経つほど価値が増すのです。

常連の記憶、壁のヤケ、スピーカーのエッジ、コーヒーの配合。

すべてが店の年輪となり、結果として潰れにくさを高めているのです。

文化は最強の耐久素材なのです。

ジャズ喫茶が呼びかける理由

人はときに、“言葉のいらない連帯”を求めます。

隣の席の人の靴音、ページをめくる気配、針が落ちる瞬間の息を飲む感覚。

匿名のはずなのに、場の空気でゆるやかにつながる。

現代のソーシャルメディアにはない種類の“つながり”がここにはあるのです。

そして、自分では持てない巨大な装置と、自分では選べない選曲。

選択肢が多すぎる時代には、むしろ“選ばない快楽”が効きます。

お任せの幸せ。

寿司屋では当たり前なのに、音楽でもっと語られてよいスタイルではないでしょうか。

経営の視点から見たジャズ喫茶

ビジネス的に要約すると——

- マニア客:目的来店の創出(遠征・観光と連動)。

- イベント収入:時間価値の設計で単価と来店頻度を向上。

- 趣味と実益:低固定費・常連基盤・指名買いで“低燃費運転”。

- 文化的価値:メディア露出と年輪が無形資産となり、耐久性を強化。

この四つはそれぞれ独立して強く、しかも互いを補完します。

だからこそ、景気の波や流行の変化が訪れても、総崩れしにくい構造になっているのです。

最後に

“音と人の縁”で支えられる小さなインフラ

ジャズ喫茶は、街にとっての小さなインフラです。

雨の日の避難所であり、晴れの日の充電スポットでもあります。

誰かの人生にとって大切な一曲を、最高の音で聴かせるために今日も店は開いています。

最後に一つ、ささやかな提案です。

次にジャズ喫茶へ行ったら、スマホを鞄にしまい、最初の一音で自分の“今日”をリセットしてみてください。

カップの縁に口をつけるタイミングすら、音が導いてくれるはずです。

店を出る頃には、世界が少しだけ輪郭を取り戻している

——そんな余韻を、きっとあなたも好きになってくださるでしょう。