缶詰の歴史──ナポレオンからあなたの食卓まで

はじめに

当たり前すぎる「缶詰」という奇跡

コンビーフ、みかん、ツナ缶。

気づけばキッチンの隅にひとつは眠っている缶詰。

災害時には頼りになり、アウトドアでは主役になり、飲み会では「サバ缶アヒージョ」に早変わりします。

あまりに日常的すぎて、その背景にある発明の偉大さを忘れてしまいがちです。

しかし、この缶詰は実は戦争から生まれた発明だとご存じでしょうか。

その発端は、あのナポレオン。

小柄で野心的な皇帝が「兵士にまともな食事を与えよ」と訴えたことから、世界の食卓は大きく変わることになったのです。

※本記事はエンターテインメント目的で制作されています。

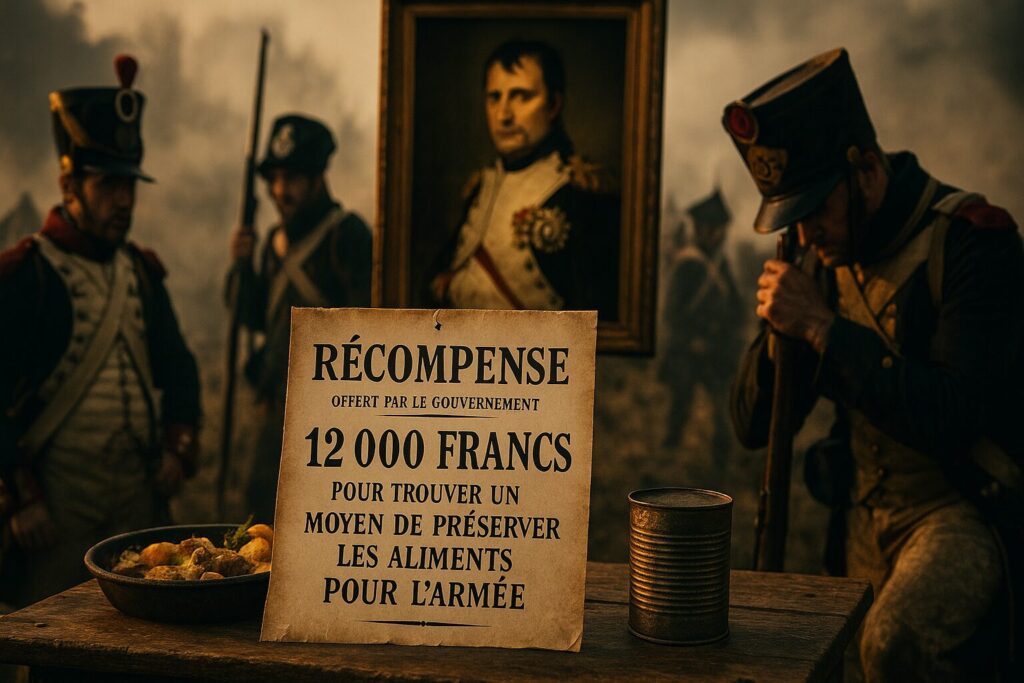

1. 缶詰誕生の背景──ナポレオンの懸賞金

1795年、フランス政府は「戦場で腐らない食料を考案した者に1万2千フランを授与する」と発表しました。

軍隊は胃袋で行進する、という有名な言葉通り、保存食は戦争の勝敗を左右する重要な要素でした。

ここで登場したのが菓子職人のニコラ・アペールです。

彼はガラス瓶に食材を詰め、密閉し、加熱するという方法を発明しました。

これは現在の瓶詰めや缶詰の原理そのものでした。

1810年にはその方法を著書にまとめ、見事懸賞金を手にしました。

お菓子職人が軍隊の胃袋を救ったというのも、なかなか愉快な話です。

2. ピーター・デュランとブリキ缶の誕生

しかし、ガラス瓶には難点がありました。

重く、割れやすいのです。

戦場に運ぶにはあまりに不便でした。

そこで1810年、イギリスの商人ピーター・デュランが「ブリキ缶(tin can)」による保存方法を特許化しました。

これが現代の缶詰の始まりです。

特許はすぐに売却され、ブライアン・ドンキンとジョン・ホールが工場を設立しました。1813年には英国海軍に牛肉の缶詰が納入され、兵士たちは「パンとビスケット以外の食事が食べられる!」と喜んだと伝えられています。

ただし、当時は缶切りが存在せず、兵士はナイフや石で無理やり缶を開けていたそうです。

中には「斧で開けた」という豪快な記録も残っています。

便利なのか不便なのか、判断に迷ってしまいますね。

3. 戦争と缶詰──兵站のスターへ

19世紀から20世紀にかけて、缶詰は戦争とともに進化しました。

南北戦争、クリミア戦争、第一次世界大戦など、戦場に安定して食料を供給するために不可欠な存在となったのです。

その過程で技術も進歩しました。

当初の缶詰は鉛を含むはんだで密閉されていたため、長期保存によって鉛が食品に溶け出し、深刻な食中毒を引き起こすことがありました。

この深刻な問題を解決したのが「二重巻締め(ダブルシーム)」という新たな密封技術です。

これは缶の本体と蓋の金属を互いに二重に折り曲げて重ね合わせ、その隙間をしっかりと圧着する仕組みで、はんだを一切使わずに完全な密封を実現しました。

結果として鉛汚染の危険性は排除され、缶の気密性も大幅に向上しました。

20世紀に入ると缶切りの普及とあいまって、ようやく人類は缶詰と安全かつ平和的に付き合えるようになったのです。

皮肉なことに、人類が争えば争うほど缶詰は改良され、やがて市民の食卓に普及していったのです。

4. 市民生活への普及──「桃缶」とハイカラ食

19世紀後半から20世紀初頭にかけて、缶詰は一般家庭に広まりました。

アメリカではコーンビーフやベイクドビーンズ、日本では「桃の缶詰」がハイカラ食として人気を博しました。

明治期の日本軍が導入した缶詰は、戦後には民間にも浸透していきます。

学校給食や運動会で「みかんの缶詰」を味わった方も多いでしょう。

あのシロップ漬けの甘さは、単なる保存食を超えて「特別な日」を象徴していました。

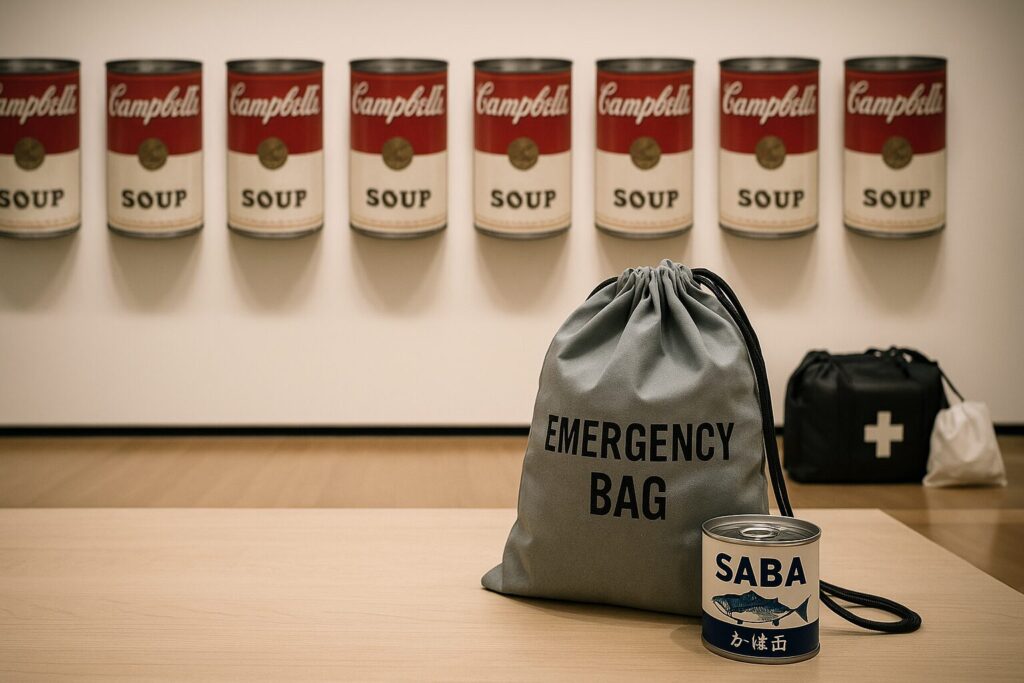

5. 缶詰と文化──アートから非常食まで

缶詰は食材の枠を超えて、文化や芸術のシンボルにもなりました。

代表例はアンディ・ウォーホルの「キャンベルスープ缶」です。

1962年に発表されたこの作品は、日常のスーパーで誰もが目にする市販品をそのままキャンバスに描いたもので、32種類のスープ缶がずらりと並ぶ姿は消費社会を風刺すると同時に、工業製品をアートへと昇華させました。

その挑発的なスタイルは、20世紀ポップアートの象徴となり、缶詰が文化的アイコンへと変貌した瞬間でもありました。

また、日本ではサバ缶の健康ブームや「缶詰バー」の登場など、缶詰は時代ごとに新しい価値を生み出し続けています。

もちろん非常食としての安心感も、現代において欠かせない存在です。

6. 現代の缶詰──プルトップと高級化

現在の缶詰は、もはや「開けにくい」などとは言わせません。

プルトップの登場により、指先ひとつで簡単に開封できます。

さらに近年はデザイン性や高級感を打ち出した商品も多く登場し、ワインに合う和牛缶や贈答用のカニ缶など、グルメ市場へと進出しています。

環境面でも進化を遂げています。

軽量化されたスチール缶やリサイクル技術の向上により、サステナブルな保存食としても評価されるようになりました。

かつて鉛中毒を招いた歴史を持つ缶詰が、持続可能性の象徴へと変化したのは驚くべきことです。

最後に

缶詰は小さなタイムカプセル

缶詰は単なる保存食ではありません。

ナポレオンの野望、兵士の胃袋、戦争による技術革新、そして家庭の食卓。

200年以上にわたり、缶詰は人類の歴史を見つめ続けてきました。

今夜、あなたが開けるツナ缶も、実はナポレオンの軍靴の響きとつながっているのです。

そう考えると、「プシュッ」という開封音は単なる金属音ではなく、200年分の歴史が弾ける音に聞こえてくる……かもしれません。